「なぜ恋愛がうまくいかないのか?」を科学的に解き明かす

会話が続かないとき、多くの人は「もっと面白いことを言わないと」「もっと好意を見せないと」と考えます。

けれど、反応が落ちる原因はそこではないことが多いです。

相手の側から見ると、アプリのやり取りは常に「安全かどうか」「返す価値があるか」「負担が小さいか」を短時間で判断する場面です。

ここで判断材料が足りない、あるいは返しにくい形になっていると、あなたの中身に到達する前に終わります。

この教材が扱うのは、才能やノリではなく“設計”です。 相手の警戒を上げずに、あなたの良さが伝わりやすくなる順番で整えます。

よくある失敗

- 「はじめまして!よろしく」で始めて何を返せばいいか分からせてしまう。

- 最初から長文で、相手の負担を上げてしまう。

- プロフィールが薄く、安心材料が少ないまま勝負してしまう。

- 写真が悪いわけではないのに、“信頼できそう”が伝わらない。

どれも性格の問題ではなく、改善可能な設計ミスです。

第一印象は短時間で決まります。

だから最初にやるべきは「写真・プロフィールで信頼の土台を作る」ことです。

次に「一通目の負担を下げて、返事が返る構造にする」ことです。

ここまで整うと、会話の内容を無理に盛らなくても、やり取りは続きやすくなります。

本教材はここを、再現できる形に落とし込みました。

本教材は、相手を不安にさせたり、罪悪感で縛ったりする“悪用方向”の手法は扱いません。

扱うのは、相手が安心して判断できる材料を増やし、自然に好意が動きやすくなるきっかけを作る方法です。つまり、誠実さと再現性の両立を狙っています。

この記事を読んで得られるスキルは

- 会話の途中離脱が起きにくくなる。

- 一通目で迷う時間が減り、送るべき文面が決まる。

- プロフィール改善の基準ができ、撮り直しや修正が判断できる。

- 頑張りすぎずに、自然な温度で距離を縮めやすくなる。

こんなひとの向いています。

- アプリでマッチ後の失速が多い。

- 「何を送ればいいか」で毎回止まる。

- 誠実に進めたいが、弱く見せたくない。

- 改善を積み上げたい。

序章

心理学の研究は一貫してこう示している。 恋愛はスキルであり、練習すれば伸ばせる領域だと。

たとえば、アメリカの社会心理学者マーク・ナップは「関係発展の段階モデル」を提唱している。人間関係は「出会い → 探り合い → 親密化 → 安定化」というステップを経て深まっていく。

恋愛も同じだ。つまり、適切な順序で適切な行動をとれば、誰でも関係を進められる。

それにも関わらず、多くの男性が失敗するのは「間違った順序」や「誤った行動」を選んでいるからだ。

プロフィールで余計な情報を盛り込みすぎたり、LINEで必死に雑談を続けようとしたり、早すぎる段階で好意を示して相手を警戒させたりする。

結果として、せっかくの出会いが芽吹く前に枯れてしまう。

本記事では、進化心理学・行動心理学・社会心理学の研究をもとに、 **「マッチからアポ、そして関係構築までのロードマップ」**を徹底解説していく。

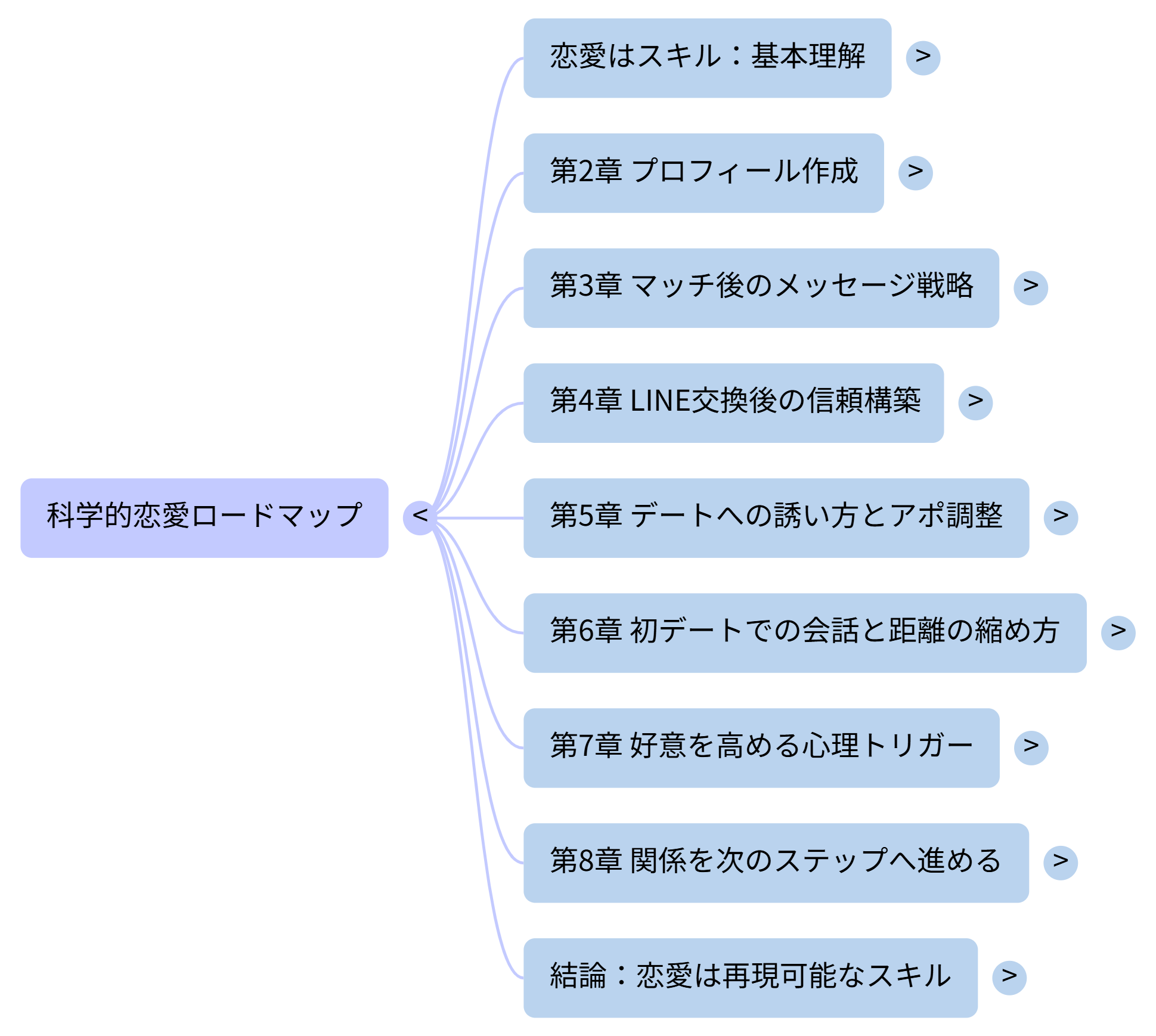

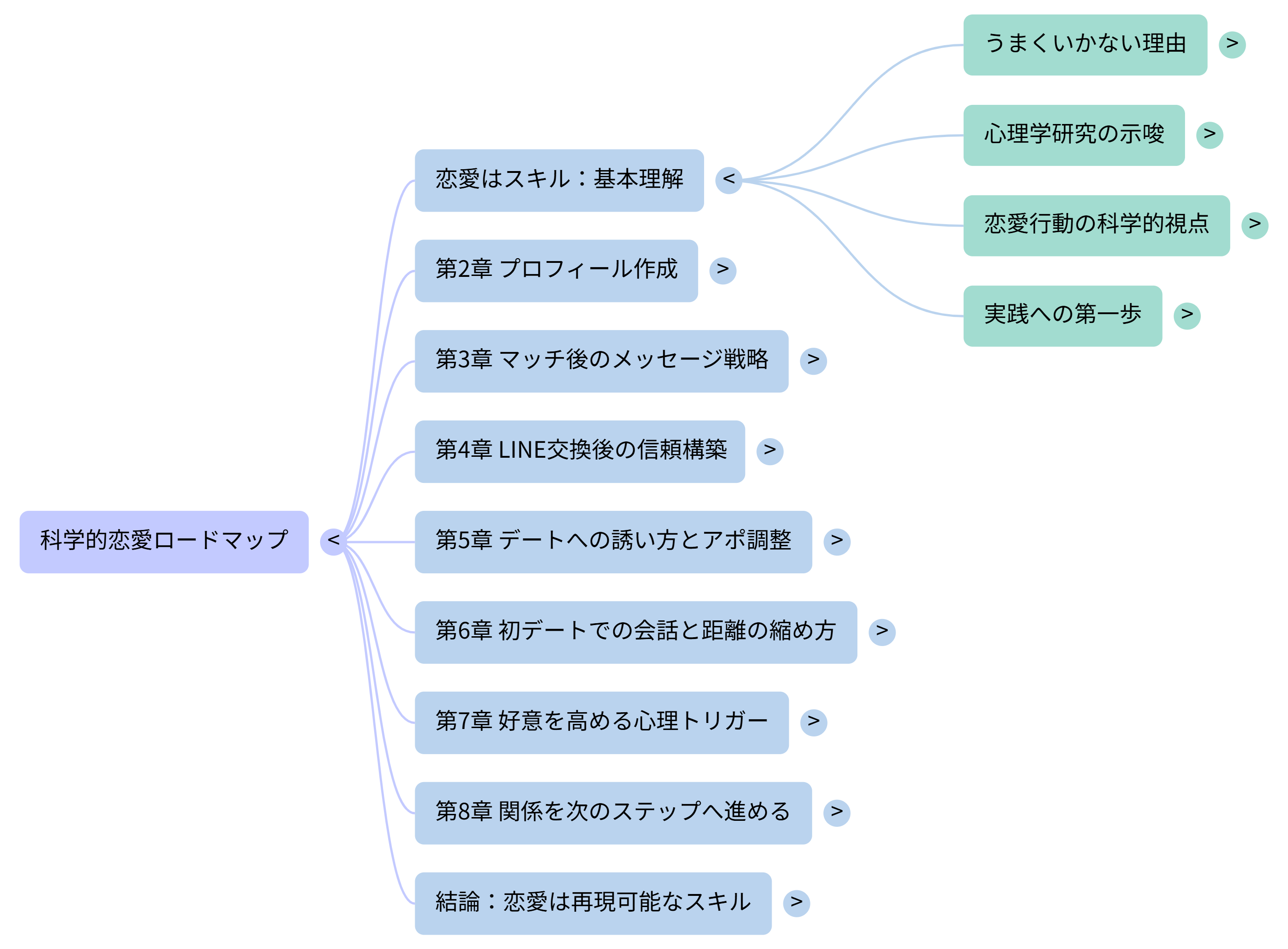

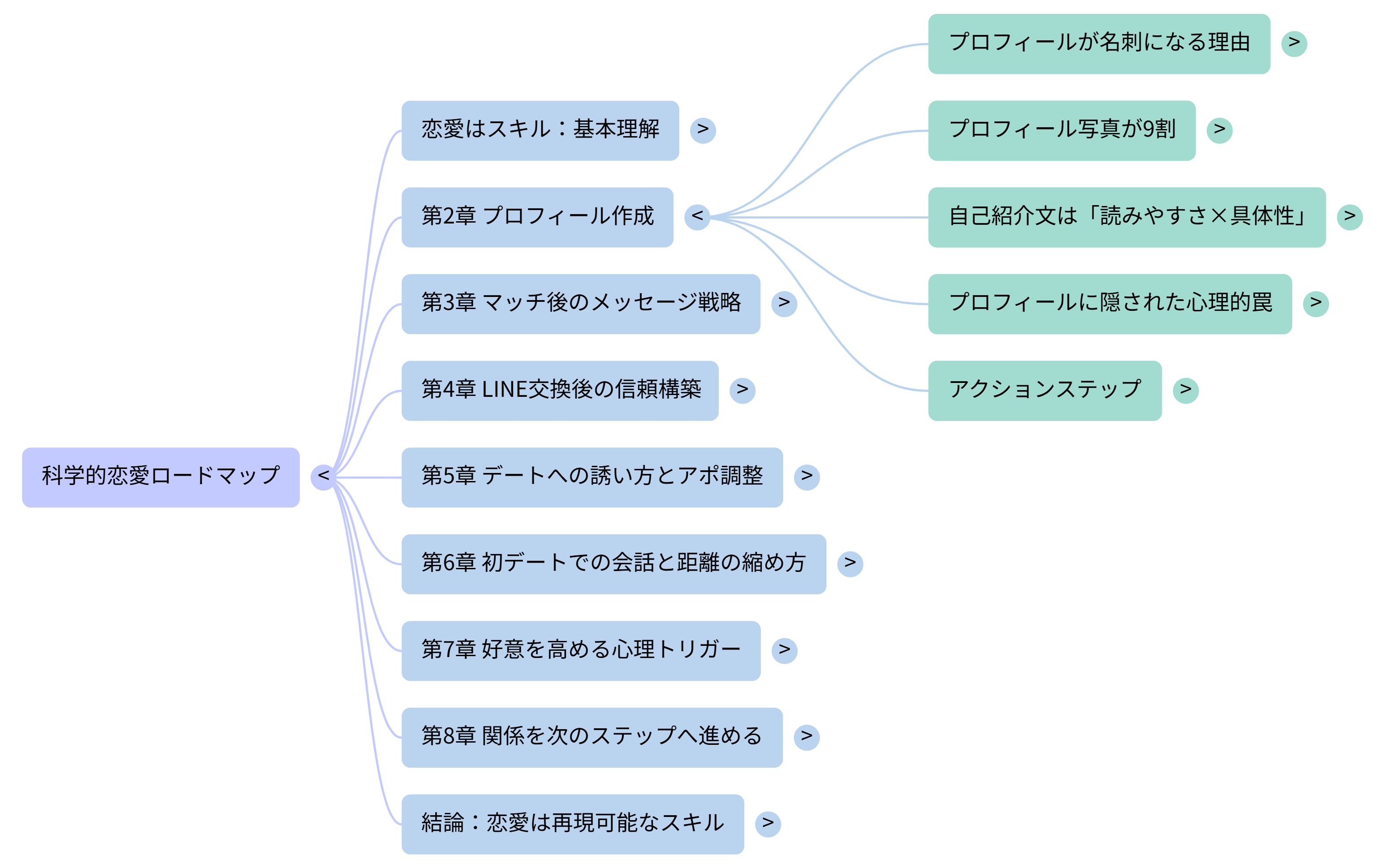

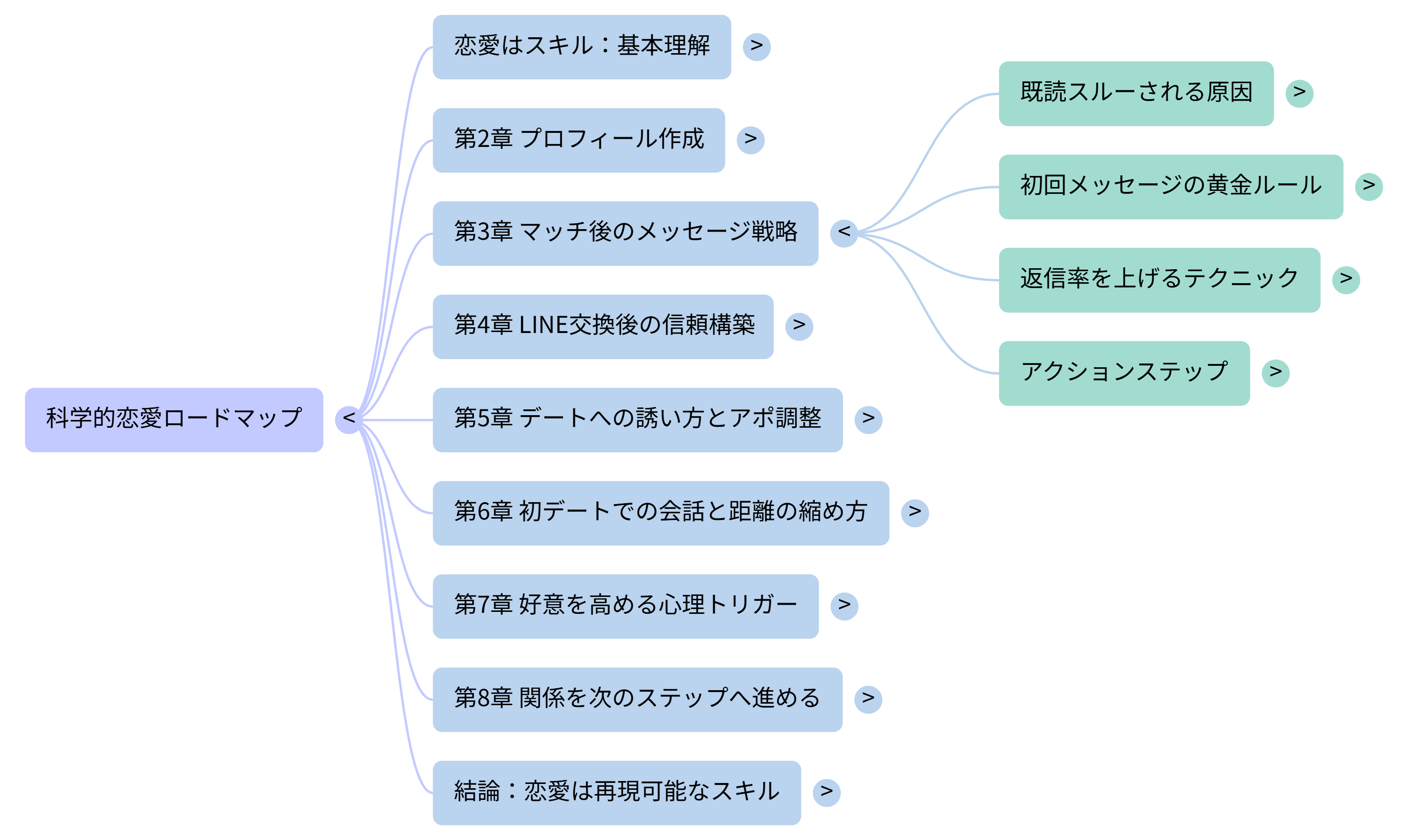

ロードマップは以下のような構成になっています。

そして最終的には、あなたが「週1でデートできる恋愛ルーティン」を作れる状態に導く。

単なるテクニック集ではなく、研究データに裏打ちされた「再現性のあるスキル」として恋愛を学べるように構成した。読み進めるごとに、

- プロフィールのどこを直せばマッチ率が上がるのか

- メッセージをどう送れば既読スルーされないのか

- どのタイミングでどう誘えば断られにくいのか が、実践レベルで理解できるはずだ。

さあ、ここから「恋愛は才能ではなくスキル」という視点で、新しい一歩を踏み出してほしい。

第1章|恋愛は才能ではなくスキル

「才能モテ」と「スキルモテ」の違い

多くの男性が「イケメンだからモテる」「話が面白いからモテる」と考えがちだ。確かに外見や性格は影響する。しかし、心理学的にはもっと重要な要素がある。

アメリカの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感」という概念がある。

これは「自分は行動を成功させられる」という信念のことだ。

恋愛でも、この自己効力感が高い人ほど積極的に行動でき、結果的に出会いのチャンスを増やせる。

つまり、「才能」よりも「行動を起こせる信念」と「具体的なスキル」の方が影響力を持つのだ。

進化心理学から見る「恋愛行動」

進化心理学は、なぜ人間が恋愛するのかを「生存と繁殖」の観点から説明する学問だ。たとえば、

- 男性は外見的魅力(若さ・健康)を重視する傾向

- 女性は資源獲得能力(経済力・安定性)を重視する傾向 があることは多くの研究で示されている。

しかし重要なのは、**「この本能をどう現代の恋愛市場に適応させるか」**だ。

マッチングアプリで「経済力」を直接示すことは難しい。

だからこそ、プロフィール写真や自己紹介文で「信頼性・安心感」を表現するスキルが必要になる。

社会心理学が教える「学習可能なモテ」

スタンフォード大学の心理学者らは「社会的スキル訓練」に関する研究で、人間関係は訓練によって改善できることを示した。

これはコミュニケーションがスポーツや楽器と同じ「練習可能なスキル」であることを意味する。

会話の間の取り方、共感の示し方、質問の仕方――これらは生まれつきの才能ではなく、練習すれば誰でも身につけられる。

想定読者の声

「自分は顔に自信がないから無理だと思っていた」 「でも、会話や行動がスキルなら、努力できそうな気がする」

こうした気づきを持てることこそが、最初の大きな一歩だ。

今すぐ試せるアクションステップ

- 「恋愛はスキルである」と紙に書いて貼り出す(思考のフレームを変える)

- 1日1つ「恋愛に関する行動」を記録する(いいね送信、メッセージ送信など)

- 結果がどうであれ「練習の一部」として捉える

第2章|プロフィール作成で差をつける

2-1. プロフィールが「恋愛市場での名刺」になる理由

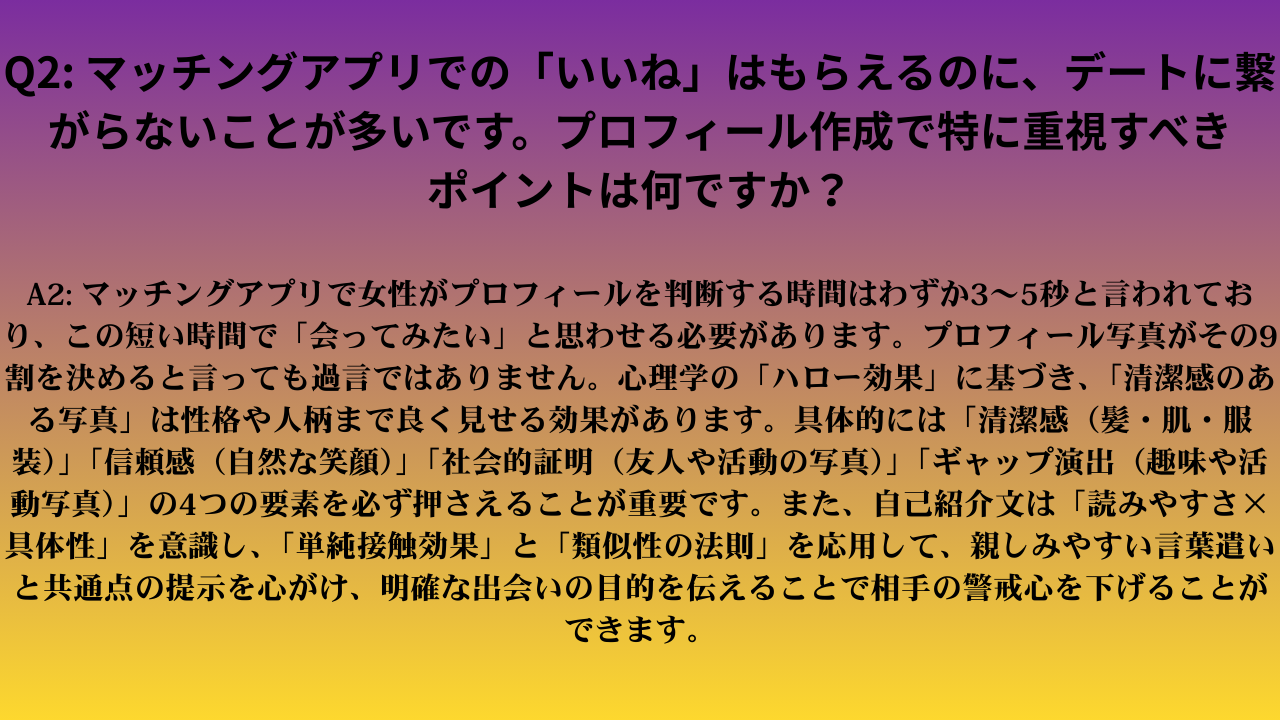

マッチングアプリで女性があなたを判断する時間は、わずか数秒。

実際、ティンダー社のデータによると、ユーザーがプロフィールをスワイプする平均時間は「3〜5秒」程度にすぎない。

つまり、その短い時間で「会ってみたい」と思わせなければ、チャンスは即座に失われる。

進化心理学的に言えば、これは人類が持つ「瞬間的な適応判断」の名残である。

人間は太古から「安全か危険か」「魅力的か否か」を瞬時に見抜く必要があった。

その本能が、現代のマッチングアプリでも働いているのだ。

ここで重要になるのが、第一印象を科学的にコントロールするスキルである。

2-2. プロフィール写真が9割を決める

多くの研究は「外見が初期判断に与える影響の大きさ」を示している。

心理学では「ハロー効果」と呼ばれる現象がある。

これは、一つの目立つ特徴が全体の印象を左右してしまう効果だ。

つまり「清潔感のある写真」だけで、性格や人柄まで良く見えてしまう。

実践ポイント|写真で必ず押さえるべき4つの要素

- 清潔感(髪・肌・服装) → 進化心理学では「健康状態のサイン」が重視される。整えられた見た目は「遺伝的に良好」と無意識に判断されやすい。

- 信頼感(自然な笑顔) → ミシガン大学の研究では「笑顔の写真」は協力性や誠実さを印象づけると示されている。

- 社会的証明(友人や活動の写真) → 社会心理学者ロバート・チャルディーニの「社会的証明の原理」に基づき、他者と関わる姿は「この人は信頼されている」と解釈されやすい。

- ギャップ演出(趣味や活動写真) → 仕事姿と休日のリラックス姿など「複数の側面」を見せると、相手は「もっと知りたい」と感じやすい。

NG例

- 自撮りのドアップ

- 汚れた部屋が背景に写る写真

- 加工しすぎて別人に見えるもの

2-3. 自己紹介文は「読みやすさ×具体性」

写真で「会ってもいいかも」と思われても、次に女性がチェックするのが自己紹介文だ。

ここで「どんな人かイメージできない」「怪しい」と感じられたら即スルーされる。

心理学的には「単純接触効果」と「類似性の法則」を応用するのが効果的。

- 単純接触効果:親しみやすい言葉を使うことで心理的距離が縮まる。

- 類似性の法則:共通点を提示すると「この人は自分と合いそう」と感じやすい。

実践テンプレート

- 挨拶+職業・生活基盤 「こんにちは、都内でIT関係の仕事をしています。」 → 社会的安定性を示す。

- 趣味・関心の共有 「休日はカフェ巡りやジムで体を動かすことが多いです。」 → ライフスタイルの相性を想像させる。

- 人柄・価値観のヒント 「友人からは『聞き上手』と言われることが多いです。」 → 他者評価を入れると信頼度が上がる。

- 出会いの目的を明確に 「一緒にご飯に行けるような関係から始められたら嬉しいです。」 → 「遊び目的ではない」と示すことで女性の警戒心を下げる。

NG例

- 「とりあえずやってます」→ 投げやり感で不誠実に見える

- ネガティブな表現(例:「人見知りですが…」)→ 初対面で避けられやすい

- 長すぎる文章 → 読むのが面倒でスルーされる

2-4. プロフィールに隠された「心理的罠」

プロフィールは「自己呈示」の場だが、行動心理学的にありがちな罠がある。

- 過剰な自己アピール → 「盛っている」と感じられると逆効果。 カリフォルニア大学の研究でも「自己高揚的なプロフィールは信頼度を下げる」と示されている。

- 情報不足による不安 → 写真1枚+短文だけだと「業者?遊び人?」と警戒されやすい。 特に女性は進化心理学的に「リスク回避傾向」が強い。信頼感を出すには適度な情報量が必要。

- 曖昧な目的表現 → 「いい出会いがあれば…」のようなフワッとした言葉は解釈がバラけ、相手の不安を招く。

2-5. 想定読者の声

「プロフィールに何を書けばいいかわからなくて、無難な文章しか書けない」 「写真を変えるだけで本当にマッチ率が上がるの?」

――こうした疑問はもっともだ。 しかし、実際にプロフィール改善を行った男性のケースでは、マッチ率が2倍以上に伸びた事例も多い。

恋愛は「確率論」でもある。プロフィールを整えることは、その確率を上げる最も効率的な投資なのだ。

2-6. 今すぐ試せるアクションステップ

- メイン写真は「他撮り+自然な笑顔」に変更する

- 自己紹介文をテンプレートに沿って書き直す

- 共通点を想像させる趣味・関心を3つ盛り込む

- プロフィールを友人に見てもらい「会いたいと思うか」フィードバックをもらう

👉 ここから第3章では、プロフィールでマッチした後に必要な「メッセージ戦略」に進む。既読スルーされない文章の作り方を、研究と実例を交えて解説していく。

第3章|マッチ後のメッセージ戦略

3-1. なぜ多くの男性が「既読スルー」されるのか?

マッチした瞬間は「スタートライン」に立っただけ。ここから女性の関心を持続させられるかどうかで、アポにつながるかが決まる。

心理学的に、既読スルーが起こる原因は主に3つある。

- メッセージがありきたりで印象に残らない → 「はじめまして!よろしくお願いします!」は誰でも使う。新規性がなく、返信意欲を起こさない。

- 質問攻めや長文で負担をかける → 行動心理学では「認知的負荷」という概念がある。読むのに疲れる文章は即スルー対象になる。

- 早すぎる好意表明や下心 → 進化心理学的に女性は「リスク回避傾向」が強い。早すぎる誘いや下心を感じさせると、防衛本能で離れる。

3-2. 初回メッセージの黄金ルール

初回は「安心感」と「興味づけ」を両立させることが鍵。

ハーバード大学の研究でも「相手に共感や好奇心を持たせるメッセージ」が関係を続けやすいとされている。

黄金ルール3つ

- 相手のプロフィールに触れる → 「カフェ巡り好きなんですね!僕もよく新宿のカフェに行きます」 → 「共通点効果」を活用。

- 短文+ポジティブトーン → 「いいですね!」「楽しそう!」など肯定的に。認知的負荷を下げる。

- 返信しやすいオープンクエスチョン → 「最近行ったおすすめのカフェありますか?」 → 選択肢が広い質問で会話を広げる。

NG例

- 「よろしくお願いします!」だけ → 無難すぎてスルーされやすい

- 「めっちゃかわいいですね!」 → 褒めすぎは下心に見える

- 「休日何してるんですか?」 → 抽象的すぎて答えにくい

3-3. 返信率を上げる「ミラーリング効果」

心理学で有名な「ミラーリング効果」とは、相手の言葉や行動を少し真似することで親近感を生む効果。

メッセージでも「相手の言葉を一部引用する」だけで効果的だ。

例) 女性「映画が好きでよく観ます!」 男性「映画いいですよね!僕も最近『○○』を観ました」

→ これにより「この人は自分と似ている」と無意識に感じやすい(類似性の法則)。

3-4. 会話を広げる「YESセット」と「小さな自己開示」

行動心理学では「YESセット」が知られている。これは「はい」と答えやすい質問を重ねることで相手の同意を引き出すテクニック。 恋愛場面では自然な会話の流れで応用できる。

例) 男性「カフェ好きなんですよね?」 → YES 男性「新宿とか渋谷あたりによく行かれます?」 → YES 男性「じゃあ今度おすすめ教えてください!」 → 自然に誘導

さらに、小さな自己開示(自分の情報を少し出す)が信頼を深める。

心理学者アルトマンとテイラーの「社会的浸透理論」によると、自己開示が段階的に進むことで親密度も深まる。

例) 「僕は普段ITの仕事で在宅が多いので、外でカフェに行くのが息抜きなんです」

→ 自己開示は「返報性」が働き、相手も自己開示しやすくなる。

3-5. 想定読者の声

「最初の一言が思いつかなくて、いつもテンプレっぽくなる」 「既読スルーが怖くて、どう送ればいいのか不安」

――この悩みは共通している。 しかし、研究で裏付けられた「共通点提示」「オープンクエスチョン」「小さな自己開示」を組み合わせれば、返信率は確実に上がる。

3-6. 会話例テンプレート

初回メッセージ

「プロフィール拝見しました!旅行好きなんですね✈️ 僕も最近京都に行ったので共感しました。最近行った場所でおすすめありますか?」

2〜3往復目

女性「京都いいですね!私は大阪に行きました!」 男性「大阪いいですね!僕もたこ焼き食べ歩きしたいです(笑) ちなみに旅行は国内が多いですか?」

4〜5往復目

女性「国内が多いですね〜」 男性「僕も同じです!気軽に行けて楽しいですよね。僕は次、箱根に行こうと思ってます」

→ 共通点 → ポジティブ反応 → 自己開示 → 返報性の流れを自然に作る。

3-7. 今すぐ試せるアクションステップ

- 初回メッセージは「プロフィール+共通点+質問」の3点セットで送る

- 相手の言葉を引用してミラーリングを意識する

- 1往復ごとに「小さな自己開示」を混ぜる

- 返信が来たら「YESセット」で自然に話題を広げる

👉 次章では、マッチ後のメッセージから 「LINE交換」への橋渡し を扱う。

ここがスムーズにできるかどうかで、デート実現率が大きく変わる。