本記事では以下の3つを中心に解説しています。

✅ 競売不動産の資料の読み方

✅ 手を出してはいけない物件3パターン

✅ 現地調査の必要性

一般的には「怖い」「危ない」イメージのある競売不動産ですが、実は一般の市場よりも情報が豊富なんです。本記事を読めば競売不動産で手を出してはいけない物件がわかります!

競売不動産の基礎については、【誰でもわかるお得な競売不動産の始め方【基礎から具体的な始め方まで】をご覧ください。

3点セットの読み方

競売物件では「3点セット」と呼ばれる資料が用意されています。3点セットは「物件明細書」、「現況調査書」、「不動産評価書」の3種類の資料から構成されています。

それぞれ重要な内容なのですが、ページ数が多く、初心者の方には読み解くのが難しい部分もあります。

本記事はそんな方に向けて3点セットの読み方を丁寧に解説していきます。

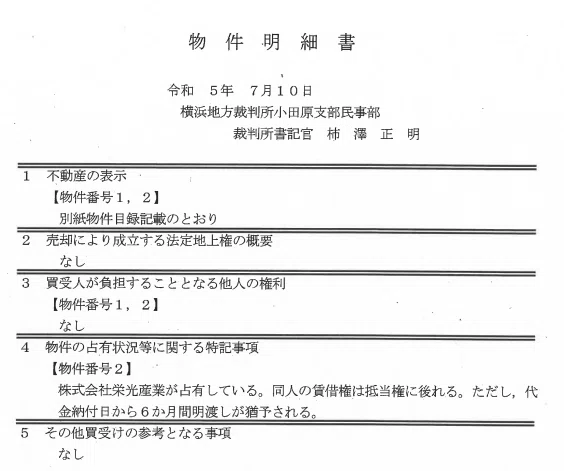

【物件明細書】

物件明細書は競売にかかった物件にかかわる法律的な権利をまとめたものです。関係者どうしでもめ事になった場合、日本では法律に則った処理をする必要があります。

(逆に、個人同士でもめ事の解決を図ることを自力救済といい、日本では禁じられています)

不動産は資産性の高いため、もめ事になった際にどちらかが一方的に折れるということがあまりなく、お互いに自分の正しさを主張する展開になりがちです。

その時に重要になるのが、法的な権利がどうなっているのか?ということです。

その重要な権利をまとめたものが物件明細書というわけです。

こちらがよくある物件明細書の例です。

各項目を一つずつ見ていきましょう。

・不動産の表示:対象の不動産の地番、面積など。直前の目録に載っているので、ここでは省略。

売却により成立する法定地上権の概要:土地の所有者とその土地に建つ建物の所有者が異なるときに法定地上権が成立します。

抵当権が建物だけに設定され、その建物のみが競売にかかり落札された場合、建物は落札者の所有ですが、土地は第三者の所有になってしまいます。

この状態で建物を使おうとすると、当然その建物のある第三者の土地に踏み入らなければいけません。

この時、「他人の土地だから不法侵入で入れません」などといわれてしまっては、建物を使いようもありませんし、そうなっては建物は事実上無価値となってしまいます。

そうなると、そんな無価値の建物にお金を出して落札する人なんていなくなり、債権者(差し押さえを申してて、落札代金の分配を待ってる人)は困ってしまいます。

こうならないように、「土地は他者所有だけど、その上に立つ建物の所有権があれば、その土地も使ってよい」とする権利を法律的に保証(だから「法定」したのが法定地上権です。

この例では「なし」となっていますが、これは土地と建物がセットで差し押さえられたためです。

法定地上権が成立する(=建物だけに入札をする)パターンは土地所有者と交渉が必要になるので、避けた方が無難です。

買受人が負担することとなる他人の権利:所有権の移転により落札者が引き継ぐ権利のことです。よくあるのはサブリース契約の継承です。

前所有者がサブリース業者に物件を貸し出し、サブリース業者がエンドユーザーに貸し出している場合、落札者はこのサブリースの契約をそのまま引き継ぎます。

自分ですぐに使いたい場合は要注意です。

物件の占有状況等に関する特記事項:現在、その不動産を使用している人の存在や関係性。たいていは所有者が居住or空き家の状態で占有していることが多いです。

所有者の親族に無料で住まわせている(使用借権)場合などもここに書かれます。

そのほか買受けの参考となる事項:そのほかの事項。あまり書かれることはありませんが、裁判で係争中といったケースはここに書かれます。

以上です。

物件明細書には権利関係の情報がまとまって書かれています。

ここの記載が少ない(「なし」が多い)ということに最初は不安を感じるかもしれませんが、記載が少ないほど、調整が必要な他人絡みの権利が少ない物件とも言えます。

最初は余計な権利問題が付随しない物件を狙うとよいでしょう。

物件明細書は権利関係の情報がまとまっている。最初は余計な権利が付いていないクリーンな物件を狙うと良いでしょう。