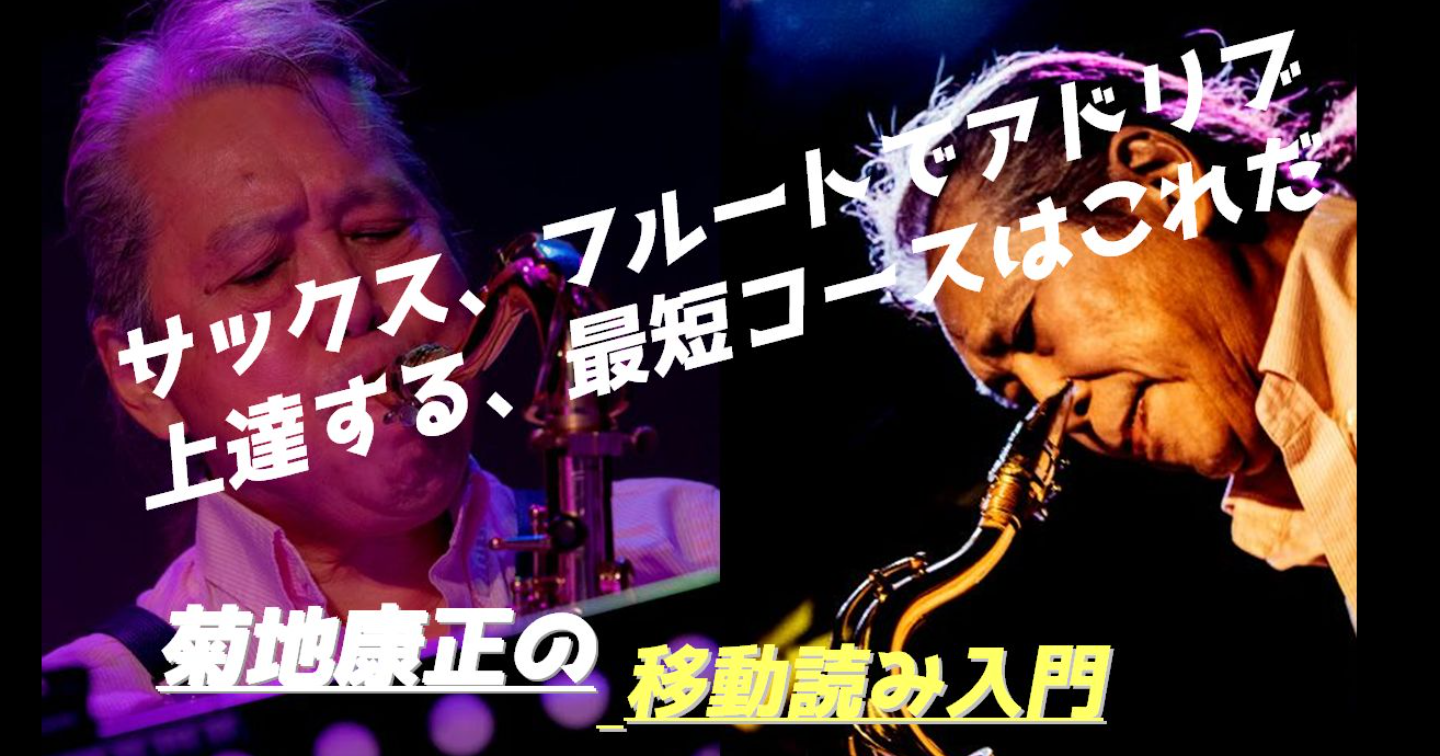

こんにちは、サックス、フルート奏者の菊地康正です。

サックスや、トランペット、ギター、ピアノ、トロンボーンやボーカルでもカッコいいアドリブができたらと思っている人は多いだろう。

僕の場合は、中学、高校生の時に、渡辺貞夫さんのジャズ番組が中波、FMラジオ、テレビなどで流れていて、また日野皓正さんの全国ツァーなどでコンサートを聞きに行き、ジャズってカッコイイ。アドリブできたら良いなと思って、高校生の時にジャズのグループを作りました。中学、高校で、すでにサックスはやっていました。

秋田の高校生だったけど、吹奏楽の仲間を集めて、クリフォードブラウン、コルトレーン、渡辺貞夫さんの音楽などを、耳で聞き取って譜面に起こし文化祭などで演奏しました。楽しい思い出です。

大学生になるために上京して、大学のバンドはやはりアマチュアと言うレベル感だったので、すぐプロとして稼げる仕事を探し始めました。皿洗いしてサックスは入手していたのですが、今考えると、技術的にも、音楽の知識もあまり有りませんでした。でも、やる気だけは有りました。まさにマンガのブルージャイアント状態でしたね?

当時は、キャバレーやクラブには毎日演奏するバンドが入っていて、都内にはビッグバンドが入っているグランドキャバレーやクラブは20軒くらい、小編成のバンドが入っている店は無数に有りました。山手線の終電には、バンドマン、歌手、芸人などがごった返していたようです。

八王子、立川、蒲田など、場末のキャバレーでも、食っていけるだけの給料はもらえたので、そこで食い扶持をつなぎ、昼間はレコードコピーして練習という日々を4年間続けました。

普通の若者が大学生活を送っている間、キャバレー大学で、ジャズの勉強を続けていたわけです。今考えると大学にジャズ科はまだ存在していなかったので、自力で何人か先生を探して習ったりしましたが、やはり松本英彦と、三木敏悟にたどり着いて習ったのが大きかったです。

ロリンズとコルトレーンのレコードを10枚づつ買ってきて、徹底的にコピーしては練習するというスタイルでした。神戸の山奥のホテルの仕事が、当時の箱バンドの数倍の稼ぎになり、荒稼ぎしながらたっぷり練習できたのが大きかった気がします。

一日6時間以上の練習を数カ月やると、12キーでいろいろなパターンのみならず、コピーしたソロから取り出した気に入ったフレーズをいろいろなキーで吹けるようになり、26歳で師匠松本英彦、三木敏悟とともにスイスのモントルージャズフェスに出演した時は感激しました。世界の一流との演奏者としての接触でした。

日本の一流どころのプレーヤーとも接触でき始めた頃でした。三木敏悟のバンドには、ジャズ界、スタジオ界、クラシック界からの精鋭が揃っていて、彼らと触れ合えたのが大きかったです。やはり音楽は、一流と接していると知らないうちにテクニック、メンタル面も、一流に引き上げられてゆくもののようです。

自己紹介として2016年発売のアルバム「Fabulous」の譜面付きダイジェスト動画を聞いてくれたまえ。

上手くなりたい人は、良い先生に習うのも〇、良い教材を選んで練習するのも〇、そしてやはり自分より少しだけ上の人と共演する・・これが一番近道です。

マイナスワンと練習するのも決して無駄ではないけれど、上手い人とやると、ここは良い、ここは改善するべきと、善し悪しの判断や助言が貰えるのが大きい。うまい人たちも、いつも才能の有る有望な新人を探しています。

ベテランの人には、有望な新人と、彼の成長を見守りながら演奏するのが一番楽しい事だと知っているからです。まるで子育ての様だけど、違うのは、音を出せば、年上も年下もなく、共演者であり、素晴らしい共演者と演奏することは喜びだからです。

ある程度自分のフレーズ、リズム感が確立してくると、多少レベルの低い、スイングやリズムキープができない人たちとやっても落ち込んだり、やるべきことが出来なくなったりはしないものです。

上達、上に行くのに、一番良いのは一流プレーヤー、歌手と、お金を頂いて仕事して、ステージを共にすることです。

楽器の技術を向上させ、音を聞き取る耳の精度を上げてゆくのはジャズ奏者には必須の過程ですが、問題はそのやり方に有ります。アマチュアでも、それなりにアドリブが上手くなりたい、

またはストレートメロディでもプロ奏者のように上手く感動させるような演奏がしたいと思っている方には、このティップスは良いヒントになると思います。

音をどういう風に認識するかというテーマは、諸説あり、決まった音程に名前を付けて読む「固定読み」と、キーが変わったらその基準音を「ド」と読みその都度移動して歌い、認識する移動読みが有ります。僕は子供のころから移動読みで、そのメリットを享受してきた人間です。このティップスでは、その長所と訓練法をご紹介します。

サックス、フルートのみならず、すべての楽器(声も含む)でアドリブの上達を目指す皆さんには、根本の音を聞き取る最も合理的なやり方がマスターできるチャンスです。

声楽、歌い手さんは、音の高さを感覚的にとらえる音感と、それをコントロールする喉だけなので移動読み、または潜在的移動読みが多く、器楽(管、弦、鍵盤)の方は固定読みが多いようです。

日本の旧文部省では、どちらが子供に教えるのに良いかという不毛な論争を30年以上続けた結果、どちらもありという玉虫的結論に達したようです。

どちらにも長所と短所があり、使い分けるのが良いというのは実際的な答えですが、絶対音感保持者以外は、移動読み的な相対音感を発達させるのが断然良いと、僕は考えます。

個人的には僕は、ジャズのサックス、フルート奏者であり、ブルースやスタンダードナンバーを練習し、コード進行を記憶し、幾多の偉大な奏者のフレージングを研究、咀嚼、消化し、

自身のフレージングを築き上げてきました。その技術を買われて日本の芸能界のトップの皆さんとの仕事が多かったです。

またそれまでの研究成果を、著作にして発表したところ、大変な反響があり、その後通信講座や多くの著作の先駆けとなりました。またその後30年に渡り多くの生徒さんを指導してきたわけです。

移動読みも固定読みも母国語と第二言語の様なもので、最初にマスターしたものの方がより自由自在なのは当然です。無理をすれば固定読みも不可能ではありませんが、子供のころから移動読みで育った僕には、すべての調性音楽(ドレミでなぞることができる)は、テレビコマーシャルから、歌謡曲、山手線の電車の閉まる音楽までドレミで聞こえてしまうので、直しようもありませんし、その便利さを享受しています。

なぜ便利かというと、自分の楽器(サックス、フルート)およびピアノで、すでに12のキーをマスターしているので、ドレミで歌えて記憶出来れば、即座に12のどのキーでも演奏し、歌えるのです。

これはジャズ奏者には必須の能力で、聞いた音をドレミでキャッチ出来てその通り演奏出来たら、耳の良い歌い手さんと同レベルという事になります。

素人でも、音感の良い歌い手なら、記憶した同じ曲を、キーを変えてもすぐ歌えるのは、皆さんがカラオケで体験している通りですが、楽器で、特に管楽器でそれを行うのは、高い技術と、それを達成するのに多くの努力と時間が必要です。

歌い手が楽譜を読むときに、#や♭がどんなに多くても気にしないで歌えるのにはちょっとしたコツが有ります。

#は、F,C,G,D,Aの順に付いて行き、♭は、B,E,A,D,Gの順に付いて行きます。#の時は一番右の#がシに当たるので、その1音上がドになります。

一番右の#がD#なら、キーはEとなり、Eの音をドと読んで歌います。

♭の場合は、1個の時は、その♭した音はファなので、キーはF,2個以上の場合は、右から2番目の♭の音がドです。もし♭4個なら、A♭がドなります。

7通りのドレミファソラシドの読み方さえマスターすればどんなキーでもドレミで歌えるわけです。

では、12のメジャースケールを、楽器上で、移動読みでマスターする方法、練習法を示します。

それは、声楽(歌い手さん)と同様に、12のメジャースケールを、楽器上で指遣いを、覚えてしまい、歌うように吹ければよいわけです。

楽器をやったことが有る人なら、それが出来れば苦労はしないよ!と言うでしょう。通常、管楽器をやる人は吹奏楽か、オーケストラ出身、譜面を読み、譜面通り吹ければOKという世界の住人だからです。

譜面を違うキーでやるなんてのはしたことがない。でもジャズ、ロック、ポップスの世界では、曲を平気でキーを変えたり、フレーズを12キーで練習するなどは、日常的です。違う文化圏とでもいう状況。そこで、秘策をご紹介するのがこのTips と言う訳です。

まず、メジャースケールを定義します。1オクターブは、振動数が2倍と言われています。それを12等分したのが半音、半音の2倍が全音という音程です。

音程とは、2音の距離と考えてください。

ドレミファソラシド(メジャースケール)は、隣り合った音が、全全半全全全半で出来た7音の音階と定義します。つまり、ミファ、シドは半音、それ以外の隣り合った音はすべて全音です。

キーがCの場合は、C,D,E,F,G,A,B,C=ドレミファソラシドとなります。

ドレミファソラシドを2つのパート、ドレミファとソラシドに、分けて考えて見ることにする。

*ドレミファ、またはソラシドのような4音の音階のことをテトラコードと呼ぶ。正確にはメジャーテトラコードである。(メジャーテトラコード以外に、マイナーテトラコード、フリジアテトラコード、ホールトーンテトラコードがある)

ドレミファ=全音+ 全音+ 半音

ソラシド= 全音+ 全音+ 半音

となり、全く同じ構造である事が解る。と言うことは、同じ歌い方が出来ることがお解り頂けるだろう。

そこで、Cのドレミファをソラシドに読み替えるとFのソラシドとなり、ファソラシ♭ドをドレミファソと読み替えてFメジャースケールを演奏できる。

これは12キーを自由自在に演奏できるようになるための第1歩となるだろう。

そこで、楽譜1のような、歌い方も可能になるわけだ。これは、key=C のドレミファは、key=F(サブドミナントのキー)のソラシドであり、key=C のソラシドは、key=G(ドミナントのキー)のドレミファであると言うことである。

そして、これは、key=Cの時のみならず全てのキーの場合に当てはまるのである。