ご家族を悩ませるお子さんの玩具の「お片付け」それにも「感覚統合不全」が原因があることを紐づけることができます

今回は「お片付け」に関して、「感覚統合的視点」で見た場合と、「構造化」での対応を記述していきたいと思います

お片付けができない感覚的要因

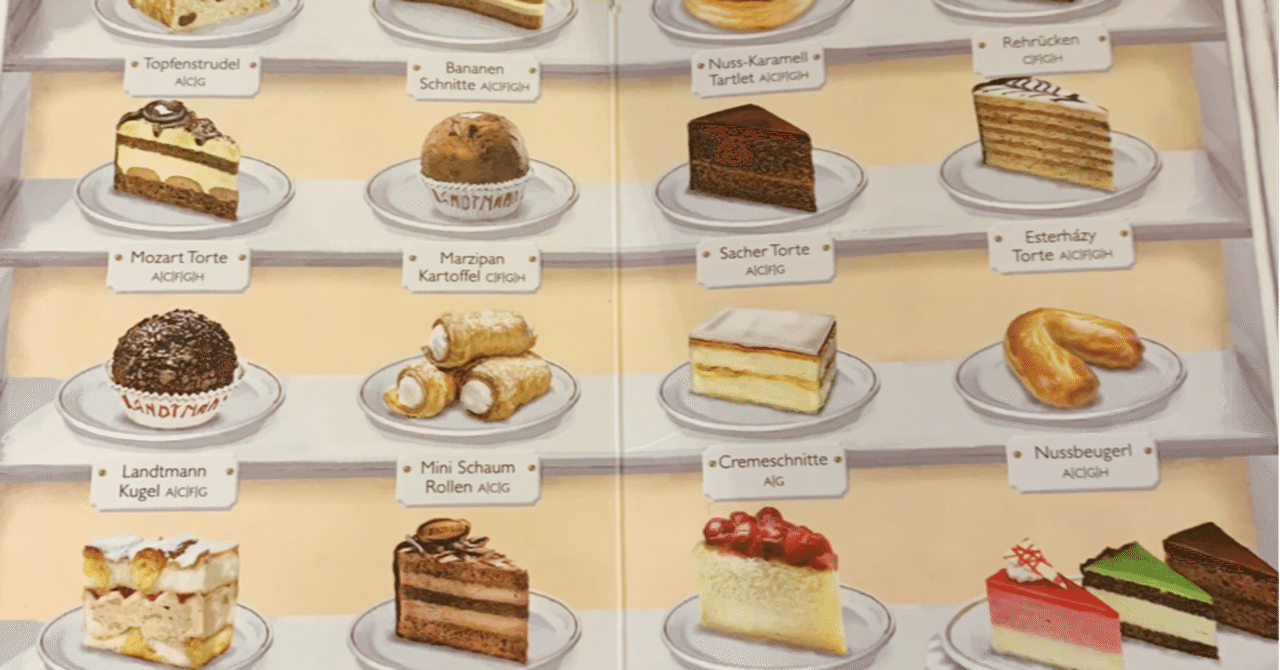

良い子育て環境、保育環境のベースとして考え方に「子ども達が自由に玩具をとれる環境」「おもちゃが見える環境にあること」があります

私もそれはとても素晴らしい考え方だと思いますし、実践するべき事柄だと思っています

ただ、これは感覚統合不全のお子さんにとっては、「情報過多」に陥っている可能性があります

視覚的に目に入る情報が多くなり、目についたものを情動のままに手に取ってしまう行動が増えてしまうのです

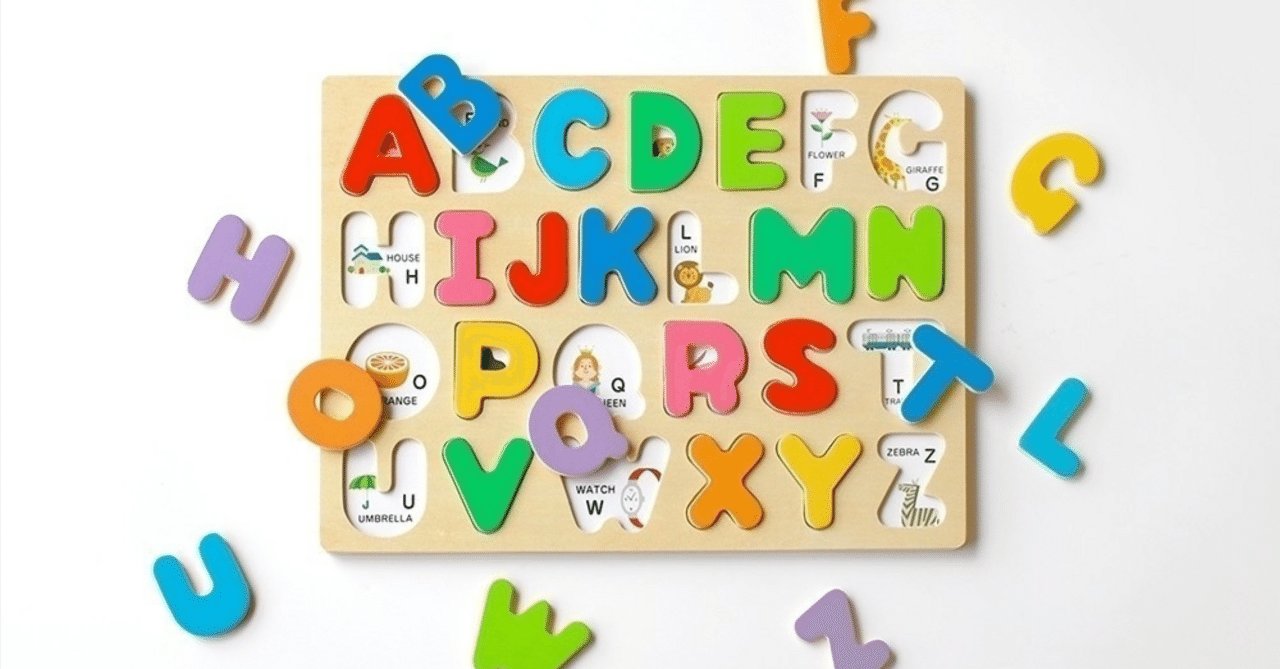

感覚でいう「前庭覚」は眼球運動が大きく関係しており、「見える景色の中から、見たいものを選択する」という力もあります

しかし、その力が制御できないと、子どもは「見えたものすべてに反応する」という行動に出ます。これが「出た物が出っぱなし」という状態につながります

皆さん、引っ越しの最中に昔の懐かしい漫画や物に夢中になってしまった感覚…ありませんか

状態でいえばあれに近いかもしれません

焦点がそこにガチッと固まってしまうのです

本人も「片づけたいけど、どうにもならない」もしくは、彼らにとって遊びはもう終わっており、次に向かっている状態になっています

そしてこの前庭覚の不全で起こることは、お子さんの発達特性、知的能力、性格と絡み合うことで、更に複雑化する形で出てきます

どう対応するか

「子ども達が自由に玩具をとれる、選べる環境」は、発達段階を踏んでいる、感覚統合や、情緒、身体ベースができているお子さんの「自律心」「他者への配慮」「集団でのルール」

を学ぶためにあると思っています

その環境では、大人とのやり取り、子ども同士でのやり取りが発生し成長につながるからです

「感覚統合不全」のお子さんは、その環境だと上手くいかず、同年代のお子さんから反感を買うことも多いです

大人からも誤解の目で見られる可能性も高いです彼らの学びのためには、環境から整えていくことが一つのポイントだと考えます

そのためには構造化の仕組みが必要になってきます

続きはここからいち早く見れます