こんにちは、今日は私が皆さんに是非お勧めしたい、満足度100%以上だった『白川郷』のバスツアーをご紹介したいと思います。

旅行好きが高じて、こんなサイトを作ってしまいましたよ(笑)!

これからバスツアーを利用して白川郷へ向かおうと思ってる方は、どうぞ参考にしてください。

バスツアーの目玉『白川郷』について

まずは今回のバスツアーのも目的地『白川郷』について、簡単にご紹介します。

『白川郷』とは岐阜県の白川村にある集落で、江戸時代に建てられた100棟余りの合掌造りが、今なお残っている村のことを指します。

雪が深々と茅葺き(かやぶき)の屋根に積もった冬のこんな景色は冬の風物詩として取り上げられますので、皆さんもテレビや雑誌の一度は目にしたことがあると思います。

『白川郷』の家屋は合掌造りと言いますが、日本の古き伝統を残す貴重なものとして、1976年に重要伝統的建造物群保存地区に選ばれています。

そして1995年にはユネスコの世界遺産にも登録されました。

山々に囲まれた地に広がる田園、そして茅葺きの三角屋根のポコポコと立つ『白川郷』の光景は、まるで昔話の世界で、訪れる人々を魅了し続けています。

今でもこんな場所が残っているなんて凄いですよね。

『白川郷』はまさに「日本の原風景」といえる場所だと言えます。

■合掌造りとは

合掌造りとは屋根部分の木材を斜めにして山の形にした切妻屋根で、瓦を使わず茅葺きでできた家屋のこと。

急勾配のこの三角形の屋根は、積雪量の多いこの地ならではの工夫で、どの家屋も南北の方向に向けられ、日当たりのいいように建てられています。

こうすることで、冬の屋根に積もった雪を早く解かすことができますし、夏は夏で風通しがよく涼しく過ごせるのです。

『白川郷』は冬の厳しいイメージが強いですが、夏もかなり暑いことで有名です。

この三角形の形をした切妻屋根のメリットは、他にも屋根裏にしっかりと光と風を取り入れてくれるので、一階の囲炉裏から上る煙が、家屋の木と茅を腐食や害虫から守ってくれます。

30年以上持つ茅と言われてますが、囲炉裏に火を入れなくなると、20年こそ持たないそうです。

だからこそ、いまだに人が住んで生活をして、この合掌造りという日本の伝統文化を守っているのです。

■人々の生活を支えた養蚕業

かつての白川村は養蚕で栄えた地域です。

江戸時代から昭和初期まで、『白川郷』の村人は合掌造りで養蚕業を営みながら生活をしていました。

合掌造りは4階建になっていて、1階部分が居住スペース、2階~4階部分が作業場にあてがわれました。

特に養蚕は、風通しや日当たりのよい4階の屋根裏で飼育されていたそうです。

このように『白川郷』の大きな切妻屋根は、養蚕の飼育にも都合が良い造りだったんですね。

■人とのつながりを大切にした「結」の精神

江戸時代から現在まで、合掌造りが存続しているのは、実は『白川郷』の村人たちによる助け合いの精神があるからなんですよ。

合掌造りの屋根は30年~40年に1度、葺き替え作業をしなければいけません。

急勾配の屋根の作業は大変で、何と総勢400人もの人手が必要になると言います。

これは村人の協力なしではできない作業。

皆が助け合って、それぞれの家屋の存続に努めようということから、「結(ゆい)」という助け合い制度がうまれました。

21世紀の今もなお江戸時代の家屋が存続しているのは、『白川郷』の村人たちのこうした助け合いの精神のおかげということになります。

また合掌造りの家屋には塀がないので、地域の村人同士の結びつきの強さを感じることができます。

これがまた景観の美しさを作り上げているというから、実に感慨深いです。

この歴史ある『白川郷』の合掌造りの家には、今もなお人々が住み、「結」の精神がしっかり受け継がれているのです。

■バスツアーで人気『白川郷』の魅力

『白川郷』を訪れる観光客の数は年々増加しており、2018年には何と年間観光客数170万人を突破。

その数は今も伸び続け、間もなく年間180万人に達する見込みだそうです。

日本人観光客は年々減少しているそうですが、一方で訪日外国人観光客の数が増加の一途だそうです。

たった1600人しか住んでいないこの小さな村『白川郷』に、1000倍以上もの人が訪れるというのは、スゴイですよね。

私が行った時も、たくさんの観光バスが来ていました。

『白川郷』が後世に残すべく世界遺産として認められ、訪れる人々を魅了し続けてきたのは、合掌造りの独特な建築様式のためだけではありません。

『白川郷』には今もまだ、四季折々に見せる懐かしき日本のふるさとの景色があります。

合掌の山里『白川郷』を訪れるのは、どの季節もお勧めです。

『白川郷』の山里には、遅めの春がやって来ます。

厳しい冬の終わりに、人々は心から喜びを感じ、草花や鳥たちは楽しげな声を聞かせてくれるのです。

田植えを終えると、里はひと休み。

人々の楽しみはどぶろく祭り。

いつしか水田は、緑の絨毯に変わります。

ふるさとの夏休みは、稲穂が色づき、終わりに近づいていくのです。

賑やかな、祭囃子が聞こえるこの時期。

豊作と平和を祈るどぶろく祭は、古くから続く里の行事。

秋の祭りが終わると、慌ただしく冬支度が始まります。

里の冬は、長くて雪深い。

けれど合掌家屋の中は、囲炉裏の柔らかな光に包まれています。

里の集落は、静粛の中に人々の温もりを感じさせてくれるのです。

ずっと残したい小さな日本『白川郷』。

一度だけでなく、四季ごとに訪れてみたい風景を残しています。

『白川郷』にいると、時間がゆっくり流れるので、心が落ち着いて、とても穏やかな気持ちになれました。

満足度100%以上だった『白川郷』 宿泊バスツアー

それでは、満足度100%以上だった『白川郷』への宿泊バスツアーの内容をご紹介します。

それは私がいつもお世話になってるクラブツーリズムさんが企画したバスツアー

【高山・白川郷バスツアー 化粧台トイレ付き足元ゆったりシートバス 憧れの5つ星の宿 ホテルアソシア高山リゾート <こだわりの宿の旅>】

という、何とも長いツアータイトルの宿泊バスツアー。

バスツアーの日程はこのような感じでした。

■ バスツアー1日目

新宿(8:00発)--バス車中でお弁当の昼食--白川郷【散策90分】--飛騨高山温泉 ホテルアソシア高山リゾートに宿泊

■ バスツアー2日目

飛騨高山温泉(9:00発)--飛騨高山【散策120分】--高山(高山ラーメンの昼食)【昼食60分】--平湯【休憩30分】--新宿着(19:30)

私は東京発なので、『白川郷』までバスで約6時間ぐらいかかるバスツアーとなりました。

結構な長時間に及ぶバスツアーです。

そうなってくると、バスの快適性がモノをいいますね。

今回のバスツアーは、長いツアータイトルにもあるように、「化粧台トイレ付き足元ゆったりシートバス」です。

化粧台まで付いてるので、私の女房も安心してバスツアーを楽しんでいましたね。

長旅のバスツアーでは、いくら休憩があるといっても、途中で渋滞に巻き込まれでもしたら、トイレに行くことができなくなってしまいますからね。

それを考えると、トイレ付バスのバスツアーは安心ですね。

しかもクラブツーリズムさんのバスツアーは、快適なバスを提供しているということで定評があります。

バスツアーで使用するバスは、通常のバスより足元の幅が広くなっています。

これなら長時間のバスツアーでも疲れ知らずですよ。

バスツアー初日の昼食はバスの中だったんですが、くつろぎながら、ゆっくりお弁当をいただくことができました。

さて、バスツアーは『白川郷』に到着しました。

バスツアーの見学時間は90分でした。

若い時と違って、私ぐらいの年代はこれぐらいの時間が丁度いいですね。

あまり見学時間が長いと、疲れて早々にバスに帰ってしまったということもありまして...(笑)

■「神田家(かんだけ)」

画像は、江戸後期に10年の歳月をかけて建てられた「神田家」の大広間です。

「神田家」は『白川郷』の合掌造りの見学施設として公開されています。

そもそも「神田家」とは、和田家の次男である和田佐治衛門が分家して建てた合掌造りの家屋です。

この時に、和田佐治衛門は名字を神田に改名したので、「神田家」と呼ばれています。

この合掌造りは宮大工によって10年もかけて建築されたんですよ。

そのため造りが非常に丁寧で、さらに新しい建築技術も取り入れられているため、非常に完成度の高い合掌造りです。

大広間は「おえ」と呼ばれ、昔、居間や客間、農作業の場所として使われていたそうです。

囲炉裏で暖をとったり、煮炊きをしたりと、家族団欒をする生活の中心の部屋でした。

ちなみに囲炉裏の火は、茅を維持するために、絶やすことなく1年中焚いているそうです。

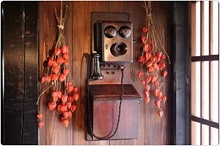

こちらは「神田家」で実際に使われていた昔の電話。

当時、家に電話があるというのは非常に珍しいことでした。

さすがに今この電話は使うことができませんよ。

■明善寺(みょうぜんじ)

明善寺は1748年に建立された浄土真宗のお寺で、白川村で最も古いお寺です。

合掌造りのお寺は全国的にも非常に珍しいんですよ。

お寺には本堂、庫裡(くり)、鐘楼門(しょうろうもん)があり、全て合掌造りでできています。

本殿には立派な仏殿と、浜田泰介画伯による障壁画があったんですが、とても見ごたえがありましたよ。

庫裡は郷土館になっていて、当時の農具や人々の暮らしの様子が展示されています。

鐘楼門は1階部分にひさしがついているという、変わった造りです。

明善寺の建築には、当時の最高級のけやきが使用されているので、今もなお劣化がないというのですから驚きです。

また本堂は20年かけて造られ、建立に要した人員は延べ9191人。

鐘桜門にも1425人の手によってつくられたそうです。

当時の村人たちの信仰の深さが伺えますね。

■ホテルアソシア高山リゾート

宿泊した「ホテルアソシア高山リゾート」は、旅行業者が選ぶ人気温泉旅館ホテル250選で、5つ星を獲得していて、とても素晴らしいホテルでした。

高台に立っているので、北アルプスの絶景が一望できるんですよ。

ロビーの家具や装飾は、ヨーロッパ風で統一されているので、とてもゴージャス。

大自然と豪華なホテルがうまくマッチして、本当に素敵な時間を過ごすことができました。

温泉は2つのフロアにたくさんのお湯があるんです。

露天風呂はもちろんですが、檜風呂や岩風呂もあり、疲れた体をゆっくり癒すことができました。

そして確かな腕を持った料理人が作る食事は格別でしたね。

飛騨牛など地元の食材を使って振る舞われ、豪華料理に舌鼓を打ち、最高のひと時でした。

さて、2日目は江戸時代の城下町『高山』です。

近年、「日本の原風景を残す街」として、仏ミシュランの実用旅行ガイド『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』でも、必見の観光地として3つ星を獲得しました。

いやぁ、『高山』は、田園も広がる『白川郷』とは対照的な街並みではありますが、実にノスタルジックな世界を体感させて頂きましたよ!!

■高山ラーメン

高山といえば、名物高山ラーメン。

今回はバスツアーに入っていたので、人気のラーメン店に連れて行ってもらいました。

はじめて食べたのですが、あっさりとした醤油ベースで、すごく美味しかったです♪

中華そばに少し似ています。

私もそうですが、ラーメン好きにはたまらないですよ。

高山市内には約30店舗ほどのラーメン屋があり、中には飛騨牛入りという変わったラーメンもあるそうなので、次に行ったときは是非チャレンジしてみます。

■高山陣屋

飛騨高山の観光名所といえば高山陣屋。

高山陣屋は江戸幕府の直轄地として、この地の政治を行う役所だったんですが、建物が当時のまま残っているのは全国でここだけなので、国指定史跡になっています。

当時、年貢の取り立てを行ったり、罪人を裁いたりするのもここで行われていました。

今にも厳しいお代官様が出てきて、裁きが始まりそうですね。

時代劇ファンにとっては最高です。

江戸時代にタイムスリップしたような気分を味わえますよ。

■酒蔵巡り

「寒い地には良酒あり」の言葉通り、高山は気候、水、米に恵まれ、良質・独特の地酒を生み出しました。

酒造見学もバスツアーに組み込まれていました。

私はお酒が大好きなんですが、酒蔵を見学したことがなかったので、今回初めて見て感動でしたね。

またこちらではたくさんの試飲が用意されているので、美味い酒との出会いもあるかもしれませんよ。

バスツアーなので、車の運転の心配がありませんから、思う存分試飲を楽しませていただきました。

お酒好きの方は、ぜひ楽しみにしておいてください!

『白川郷バスツアー』 はクラブツーリズムさんがお勧め!

以上、今日は『白川郷』から飛騨高山を巡るバスツアーを、簡単にご紹介させて頂きました。

私がいつもお世話になっているのは、クラブツーリズムさん。

なによりも、バスツアーの企画内容がしっかりしているところが気に入っています。

今回のツアーは、とても人気のあるバスツアーで、いつも予約がすぐに一杯になるそうです。

他にも「白川郷 ライトアップ ツアー」…なんていうのもツアー内容は充実してますし、出発地も私が利用した東京発以外にも横浜発、埼玉発、名古屋市発、高山発、金沢発、大阪発など、全国いろいろな場所から出ています。

『白川郷』へのバスツアーは特に人気が高いので、とにかく行くと決まれば、早めに予約したほうがいいと思いますよ。