「眼球運動を使ってトラウマなどを改善することはあるか」という話を感覚統合的視点でまとめてみた話

絵本作家おがさん 発達支援、心の在り方ブログ

SNSでこういった疑問がありました

直接関係あるかは私もちょっと判断できないのですが、感覚統合の視点からみることはできると思いましたなので文献を参考の基、私の経験も踏まえて書いていきたいと思います。主に小学校前のお子さんへのアプローチが基になっています

眼球運動へのアプローチがトラウマにどう作用するか、正直私もこれに明確に答えられるわけではありません

ただ、こういった見方をすることもできると感じたので以下に記載していきます

感覚は5感、固有覚、前庭覚(平衡覚)に分けられます

「前庭覚」は動眼系、脊髄系、自立神経系に分けられます

「前庭覚」は三半規管、耳石のセンサー(受容器)により脳に入力されます

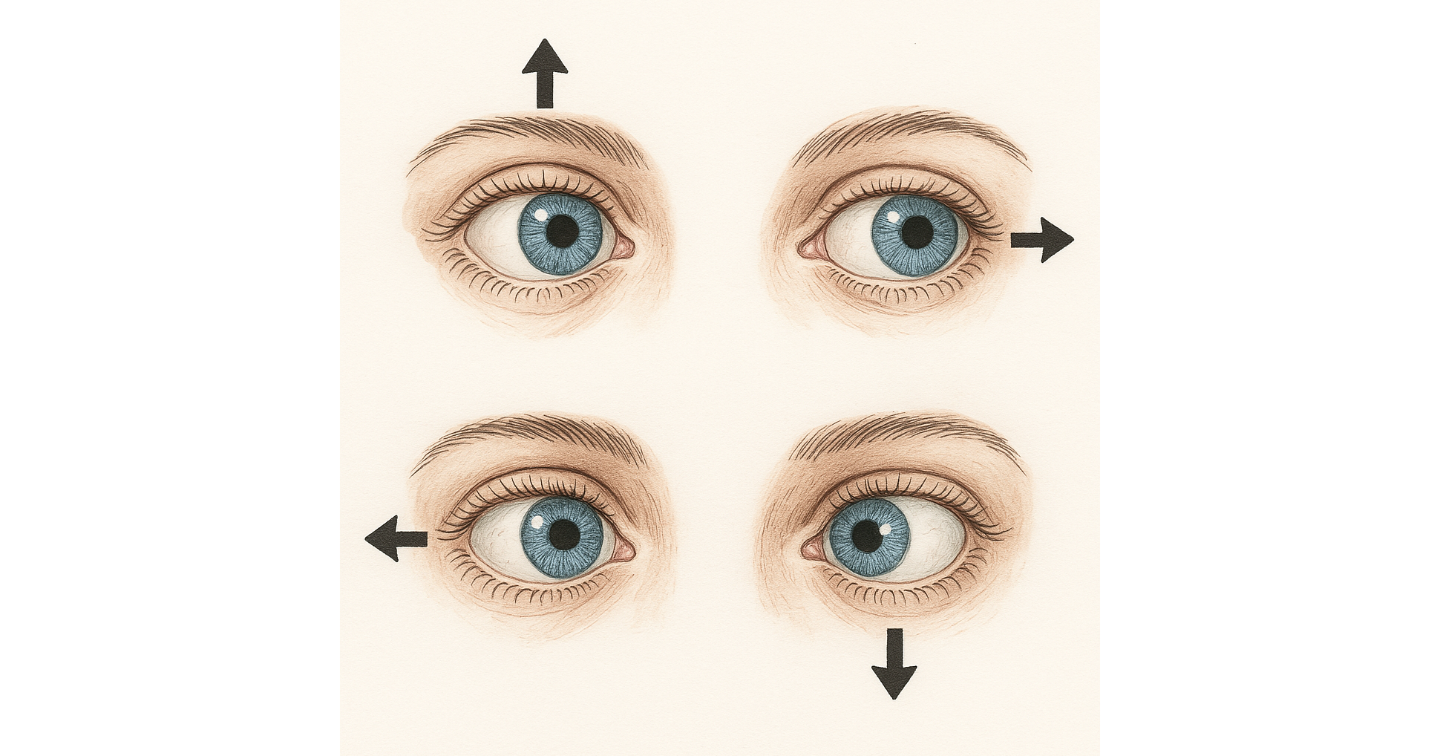

眼球は「前庭覚」の動眼系の「出力回路」です(視覚的には受容器)

例えば上記の写真のようなぐるぐる回る遊具で遊んでいる子がいるとしますその子が感じる揺れや回転刺激を三半規管、耳石センサーが「入力」「脳」を介した動眼系の回路を通って眼球の動きに繋げます

ここで出る動き、反射運動(前庭動眼反射)が「眼振」につながります

この回路が繋がっていることが注視や追視、中心視、周辺視の発達に大きく関わります(ちょっと長くなるのでここは割愛)ここでいう「眼振0」のお子さんはここの回路が未発達であり、一見すると多動傾向が強くなったり遊び方の偏りがみられることが多いです

感覚統合的にはこういった「眼振が出ない」状態は、感覚が育っていない感覚の「鈍麻」「低反応」と呼ばれ、お子さんの様子としては

はた目からは過剰なまでに揺れや回転刺激を入れようとします

いわゆる「あんまり感じられないからもっと強い刺激を入れたい」という感じです

こういったことが関係して、学校などで授業中に自分のやるべきことに注視できず、周辺視が強く働いて自分の興味のある内容に焦点が合ってしまいそこに走っていってしまう。そこで注意されてしまう。失敗経験につながる…

なんてことも数ある不登校の原因の一つであるとも考えていますし、こういった経験がトラウマにつながることは無関係ではないのではないでしょうか

そして前庭覚の「自律神経系」は情緒に深く関係しています

交感神経、副交感神経による

消化、発熱、血圧、心拍数、体温の変化及び調整

快、不快などの情緒・情動、覚醒(脳の活動状態)の変化・調整

これは、「前庭自律神経反射」といい、自律神経と連動し上記のことを行い、気分をスッキリした状態を保持しようとする動きです

なので、「眼振」が出ていないお子さんは「前庭自律神経反射」の動きがでなく、情緒も乱れていることが多いと感じています大人の声掛けに対して癇癪が多かったり、多動であったり…その際お子さんは経験上ものすごい心拍数が上がっていることも現場で確認しています

前庭覚における「受容器」「出力回路」が育っていないということはある意味、

「自分自身で感覚を入れて自然に成長することや大人の声掛けを冷静に聞いて自身に反映させる状態ではない」と言えます

そういった状態のお子さんが「感覚が育った前提で作られた学び場」で「健全に学習を行う」のは難しいのです

トラウマにつながるプロセスの中に「お子さんの眼球運動に関係する前庭覚が未発達である可能性がある」ということは大いにあり得ると私は考えます

そしてここからは私の発達支援の中での経験なのですが、こういった前庭覚に刺激を入れる遊びを重点的に取り入れることで、お子さんに眼振があらわれたり、それに伴い情緒面が落ち着くことが多かったのです

情緒が落ち着いてからのお子さんの成長は学びの土台ができたからなのか加速度的な印象を受け驚いた覚えがあります

主に遊びの内容や遊具に関しては以下に羅列していきます

・抱っこでぐるぐる

・バスタオルゆらんこ

・ホーススイング

・スペースリング

・ブランコ

・エアトランポリン

・ツイストボード

・ハンモック

・トランポリン

・シーソー

・滑り台

・これに合わせて眼球を動かす遊び(的を叩く、風船にボールを投げる、的を捕まえる遊び等)

などなどこういった遊びの中で前庭覚のセンサー(三半規管)、視覚を司るセンサー(眼球)に意図的に、重点的に、ピンポイントに刺激を入れることで、「センサー」、「脳」、「受容器」、発達を促しそれが情緒面に作用することが結果とし「トラウマの予防」「トラウマの回復」につながるのではないか

と考えます

また、上記のような感覚遊びをお子さんに提供する際、意識して「大人との関わり遊び」になるような設定にしていました。理由としては

感覚遊びの中で大人とのやり取りを加えることで、大人への信頼感の構築・再構築のプロセスが作りやすい

ということが挙げられます

発達支援を利用しているお子さんは保育園、幼稚園への失敗体験を抱えてくるお子さんも多い印象を受けました

活動に参加できなかったり、対人関係が上手くいかなかったり…

その中で大人や他児との関係性をつくるのをあきらめてしまったり、攻撃性をもって臨むお子さんもいましたこれも「トラウマ」として、分類できるとするなら

大人と一緒に楽しめる要素の多い「前庭覚系の感覚遊び」はその関係性を修復する最適の遊び

だと言えます

ただ、私自身疑問が残ることがあります

①、眼球運動がしっかりしていて、前庭覚が上手く育っているお子さんにとって心理的作用が望めるかどうか

②眼球運動を促すことが心理的に作用するのはなぜか

という疑問です

①に関しては感覚遊びが「楽しい」「面白い」という感情を引き出し、感覚が満たされるのでリラックス状態になることもあり心理的に作用すること自体に疑問はないのですが、

「感覚が満たされている人に効果があるか」みたいな視点でみたことがないので、

そういった人に対して眼球運動や前庭覚の刺激を入れることがトラウマに直接作用するかどうかが曖昧で分からないのです

もしかすると、「前庭覚が育っていないお子さんだけに有効かもしれない」ということです

②に関しても、前庭覚的に言えば、回転や揺れの刺激を受けとる受容器は「三半規管」で、脳を通り眼球という「出力回路」で表出します。視覚的に言えば、眼球が刺激を受け取る受容器でその信号は脳の視床を通り、大脳皮質にいくことで「像」を認識できます

なので基本的に視覚と前庭覚は別物であるということも念頭に置くのですが…

ここの前庭覚、視覚の感覚が経由する部分に「脳」があります。視床、視床下部、脳幹にある「脳幹網様体」、「中脳」、「延髄」、が、眼球運動や前庭覚の刺激との関係が示唆されています

眼球からの刺激の入力が前庭覚系にどのように作用するかが私の中で曖昧な部分です

ただ経験上、我々は視覚的に回転を感じたり、酔ったり、自律神経に影響を及ぼす体験をしています。これらの因果関係がどのようになっているのか…

ここが更にはっきりすれば、より狙いをもった支援につなげることができると考えています