🔷R07_Ⅱ-2-1|過去問題

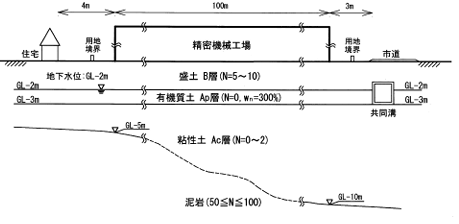

模式図に示すような地盤に、精密機械工場 (建屋寸法60m×100m、 最大接地圧200kN/m2) を建設する計画があり、計画用地周辺には住宅、 市道及び共同溝が 存在している。既存の敷地内地盤調査結果によれば、地層構成は盛土・有機質土・粘性土・泥岩が確認されており、泥岩の出現深度はGL-5mからGL-10mと均一ではなく不陸し、詳細な出現分布は把握できていない。

このような条件下で精密機械工場建屋の基礎形式を選定するに当たり、計画業務の責任者として調査・設計・施工の複数段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。 なお、完成後の精密機械工場建屋の許容沈下量は、機器の性能に影響を及ぼす可能性があるため、 厳しく設定されている。

(1)現況から考えられる2つの基礎形式の概要をそれぞれ説明し、最適案を選定するために検討すべき事項を、本業務の2つ以上の段階を考慮して説明せよ。

(2)本業務を進める手順を列挙して、 それぞれの項目ごとに留意すべき点、 工夫を要する点を述べよ。

(3)本業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

模式図

「日本技術士会」HP

🔷R07_Ⅱ-2-1|骨子例

1.基礎形式の概要と検討事項

〇基礎形式の概要と検討事項

・直接基礎と杭基礎の特性比較

・最適案選定のための検討項目

2.本業務を進める手順、及び留意点・工夫点

1)地盤調査・地盤情報の整備

・追加ボーリング調査と試料採取の留意点

・物理探査併用とデータベース化の工夫

2)基礎形式の比較検討・設計

・精密沈下解析と支持力確保の留意点

・3D地盤モデル構築と工法組合せの工夫

3)施工計画の策定・品質管理

・周辺影響対策と品質管理の留意点

・低振動工法とモニタリングシステムの工夫

3.関係者との調整方策

①発注者

・許容沈下量の明確化と基礎形式比較

・技術的リスク共有と透明性確保

②周辺住民

・事前説明会と環境保全対策の理解促進

・施工期間中の測定結果公開と窓口設置

③行政機関

・市道管理者との運行経路協議

・共同溝管理者との影響評価と建築確認申請

④設計・施工業者

・地盤調査結果の迅速共有と前提条件統一

・施工経験確認と定例会議による課題解決