第13回(経営戦略編):最新のマーケティング手法は、すべて「自発性の経済」と「組織・個人間の善意」に基づいている。ワークマンが公式アンバサダーにお金を払わない本当の理由とは?(後半)

ソクラテス代表 寺澤浩一

●人はなぜ自ら進んで「ボランティア」という行為を行うのか

前回の「ボランタリー経済」の解説を踏まえ、同じ自発性という含意をもつ「ボランティア」の話から始めます。

今から30年前の1992年に、岩波新書から「ボランティア もうひとつの情報社会」という本が出版されました。著者は一橋大学教授(当時)の金子郁容さん。金子さんは米国スタンフォード大学などで数学とコンピュータの研究をした後、日本で「ネットワーク組織論」(今井賢一氏との共著)を出版するなど、情報・意思決定・ネットワークを主な研究領域としていた方です。

この本を読んだ時、実はとても大きな刺激というかショックを受けました。それまでの「ボランティア」に対する理解が根底から覆され、副題にあるように、ボランティアが現代の情報社会を読み解くマジックワードのように思えたのです。

それがどういうことなのか。金子さんの著書から抜粋してみます。

ボランティアとは、「困っている人を助けてあげること」だと考えがちです。それは自己犠牲に基づく無償の尊い行為であり、お金の見返りを求めることなどボランティアの純粋さを壊すものだと言われがちです。

また一人のボランティアという行為は、その対面する社会的課題の大きさに対して全く非力であり、やったとしても焼け石に水のような効果しかありません。しかも、余計なお世話だと迷惑がられたり、奇特な人だと揶揄されたり、偽善だと批判されるかもしれません。自分が率先して始めると、過大な役割が降りかかって言い出しっぺが損をしてしまい、だからといって自分が決めたことなので誰にも責任転嫁ができません。

つまり、良かれと思って自ら進んで行動した結果、自分自身が無力感や徒労感に苛まれ、また苦しい立場に立たされるという「つらさ」を、ボランティアという行為は内包しているわけです。

にもかかわらず、人はなぜボランティアを行うのか。金子さんは自らの体験も踏まえて、「その理由は、実際にボランティアを行った人は、助けられているのはむしろ自分の方だという実感をもつからだ」と言います。

また、「人々が孤立し、自分の手が届かない巨大な政治・経済システムのなかで、時には自分一人ではとうてい不可能だったことが実現していくという思いがけない現実に遭遇し、不思議な魅力のある関係性がプレゼントされるからだ」とも言います。この感覚は、実際にボランティアを経験された方なら共感していただけるのではないでしょうか。

つまり、「助ける」ことと「助けられる」ことが融合し、誰が与えて誰が受け取るかの区別が重要でないと思えるような、不思議な魅力に溢れた関係発見のプロセス。それこそがボランティアの楽しさであり、エネルギーなのだと金子さんは指摘しています。

前回の冒頭で触れた「バタフライエフェクト」も、これと同じような現象の一つなのだと思います。

●相互作用のプロセスから生まれる「動的情報」が新しい価値を発見する

以上のようなボランティアが持つ魅力について、金子さんは専門である情報ネットワーク論の視点から次のように分析します。

- ① 情報には「静的情報」と「動的情報」とがある。情報はすでにどこかに「あるもの」と考えるのが「静的情報」であるのに対し、情報とは相互作用のプロセスの中から「生まれてくるもの」と考えるのが「動的情報」である。

- ② 静的情報はどこからか入手するものであり、それにはコストが発生する。従って、いったん入手した情報は独占して秘匿することが競争優位にとって重要になる。静的情報は既存の枠組みの中で効率的に物事を処理することには貢献するが、枠組みを変化させる力にはならない。

- ③ それに対して動的情報で重要なことは、秘匿するのではなく進んで人に開示し、それに対して相手からフィードバックを受け、さらに自分の考えを提示する、という循環プロセスを作り出すことだ。情報は蓄積するだけでは力にはならず、相互作用の中で初めて意味づけられ、価値が発見され、新しい解釈が生まれてくる。それが既製の枠組みを動かし、新しい秩序を作っていく。

- ④ この動的情報が発生するプロセスこそ、情報ネットワークである。そしてボランティアという行為の魅力は、この動的情報が生成されるプロセスと同じ構造の中にこそある。

- ⑤ ボランティアにとっての報酬とは、自分にとって価値があり、しかもそれを誰か他の人の力によって与えられたものだと思うもの(こと)である。自分の自発的行為に誰かが反応して受け止めてくれ、交流が生まれ、動的情報が発生する現場に立ち会うことがボランティアにとっての報酬である。それはお金以上に価値のある、お互いの関わり方への信頼感である。

- — 金子郁容氏「ボランティア もうひとつの情報社会」より抜粋

ちなみに、この本が出版された1992年は、オープンソースのOSであるLinuxの開発が始まった年です。Linuxの開発に参加したエンジニアは、自分たちの開発行為(それは自己表現でもあります)が社会の役に立っており、市場経済のなかでは得られない非経済的な報酬を受け取っているという確かな実感を持っていました。まさに「ボランタリー経済」(自発する経済圏)が成立していたわけです。

またWindows95が発売され、「インターネット」が流行語大賞に選ばれたのは1995年です。そうした時代背景を考えると、「ボランティア」という行為を起点に「もうひとつの情報社会」、すなわち自発的な相互作用により動的情報が生み出される社会の出現を直感した金子さんには、圧倒的な先見の明があったと思います。

この金子さんのボランティアに対する考え方は、今の企業経営にも大きな示唆を与えていると思います。いま企業は自ら進んで、消費者が動的情報を生み出す様々な現場に立ち会っていかなくてはなりません。情報を独占し、消費者を囲い込む時代は、もう終わりに近づいているのです。

特に、前回ご紹介したファンやファンコミュニティを軸にマーケティング活動を展開する時には、自発的な消費者と相互の信頼関係を築くための条件を真剣に模索しなければならないのです。

●ワークマンはなぜ公式アンバサダーにお金を払わないのか?

企業がマーケティング活動を、市場原理という従来の枠組みだけではなく、消費者・ユーザーの自発性を組み込んだものアップデートするためには、以下の項目が必要条件となると考えています。これは僕自身が、15年間にわたるパルシステム生活協同組合の仕事で、組合員の自発性に触れることを通して学んだことです。

① 自発的に参加しようとする消費者(=ファン、以下同様)に対して、直接的な金銭によるインセンティブを付与しない。

② 製品・サービスの販売者と購入者、雇用と被雇用という平面的な関係性ではなく、消費者が抱える課題や思いを丸ごと受け止めるための開かれた窓を設ける。

③ 消費者が抱える切実な思い(自発性の源泉)に対し、対等な視点から企業側(や担当者)が関わることをていねいに伝える。自発的に参加する消費者は、そこで意外な展開や不思議な魅力のある体験がプレゼントされることを、経験的に知っている。

④ 企業側の依頼を引き受けるかどうかの判断は、参加した消費者に委ねる。しかし媚びることなく、対等な関係の人間同士として、参加することの魅力を伝え、参加を誘う。

⑤ 企業は情報を隠したり、参加した消費者の言動をコントロールしてはならない。また、相互関係のプロセスを思惑どおりに運ぼうとしてはならない。消費者の自発性に寄り添って、働きかけ、呼応してもらう。活動の評価は消費者に委ね、消費者が呼応しなくても黙って引き受ける。

⑥ 消費者が動き出したら、タイミングよく反応する。励まし、褒め、肩をたたき、握手するなど、企業側の気持ちを伝えて対応する。自発的に参加した消費者にとって、それが何よりの報酬になる。自発性は放っておくとすぐにしぼんでしまう。

連載の第7回で、ワークマンのアンバサダーマーケティングに触れました。以上のことをワークマンの事例に引き寄せて説明してみましょう。

ワークマンのアンバサダーは、もともとブログやYouTubeでワークマンの製品のユニークな使い方を紹介していた消費者(ファン)に、直接話を聞くことから始まっています。ブロガー向けの新製品発表会を開催して意見を求め、その声を製品へ確実に反映させていました。そうした活動を経て、ファンを正式に「製品開発アンバサダー」に就任してもらいました。

重要なことは、ワークマンはアンバサダーに、お金を一切支払っていないことです。ワークマンの店舗にブロガーの写真入りポスターを貼り出したり、ブログやYouTubeで製品紹介をすると、ブログのアクセス数や動画の再生回数が爆発的に伸びます。結果としてワークマンの製品も売れ、両者はWin-Winの関係になっているのです。

製品ジャンルも徐々に広がり、バイク、マラソン、ランニング、登山、アウトドアなど、現在では特定分野に詳しく発信力を持った約30名のアンバサダーと提携し、新製品を開発しています。ワークマンの土屋専務は著書の中で、「一般人1000人に聞くよりも、影響力のあるアンバサダーの言うことをほぼ丸呑みして製品に反映したほうが絶対にいい」とまで言い切っています。

ワークマンは、アンバサダーに新製品情報をさらけ出しています。そしてアンバサダーとのお金抜きの対等な関係での議論から、深い洞察と豊富な動的情報を得ています。それが、消費者の自発性に本気で寄り添い、相互の信頼関係を築き上げてきたワークマンの強みなのだと思います。インフルエンサーをお金でかき集め、テクニカルなプロモーションを実施しても、この関係性は生まれません。

●ソーシャルキャピタルとは「個人・集団の間に存在する善意」のこと

ここまで、消費者の自発性を軸とした新しいマーケティング手法や、企業がその自発性とどのように相互関係を切り結べばよいかを説明してきました。

ここからは、「ボランタリー経済」や、消費者の自発性を軸とする「関係性マーケティング」を、最新の経営理論がどう説明しているかをご紹介します。

先ほど述べたボランティアから得られる知見が、決して情緒的な精神論ではなく、最新の経営理論として現代の企業にとっても有効であり、企業が具体的に何をすれば良いのかを示唆していると考えるからです。

金子さんの「もうひとつの情報社会」という思索は、その後、社会学の知見を取り入れた経営理論研究でブラッシュアップされ、現在では「ソーシャルキャピタル理論」として整理されています。これは一言でいうと、なぜつながりが重要か、どんな時に重要か、自分を高めてくれる人脈のありかたはどんなものか、という感覚的な問いに答えを与えてくれる理論です。

ソーシャルキャピタルは日本語では「社会資本」であり、「人と組織の間に存在する善意」または「人と人との繋がりがもたらす社会的便益」を総称する意味を持っています。金融資本・人的資本に続く「第3の資本」とも言われるものです。そして「人の善意」や「社会的便益」は、情報の伝播や人や組織の団結力に大きな影響を及ぼすとされています。

このソーシャルキャピタル理論を理解するために、まず「埋め込み理論」と「弱いつながりの強さ理論」を押さえておきましょう。

市場経済を基本とする従来の経営理論では、人は無数の取引先と向かい合い、合理的に、自分の利得を最大化するために行動する、という前提がありました。しかし実際のビジネスの現場を考えてみると、決してそんなことはありません。人はあくまで自分を取り巻く関係性の範囲内で取引をし、時には利害を超えた利他的な行動をとることもあります。

こうした現実を踏まえたのが「埋め込み理論」です。人は他者とのつながりのネットワークに埋め込まれており、その範囲内でビジネスを行い、従ってその関係性に影響を受けるという現実を理論化したのです。

「埋め込み理論」では、人と人とのつながりについて、以下の3つのレベルがあるとします。

① 市場メカニズムによる市場取引:自分の利得を優先し、合理的に取引をする。

② 監視・報奨による制度的上下関係:部下がサボらないように指揮命令や監視・報奨を行う。

③ 相互依存と信用による人脈ネットワーク:経験則にもとづく直感や、その場の瞬間的な判断で意思決定する。

① と②では、いずれも合理的で利己的な意思決定が行われます。それに対して③は、一緒にビジネスを行った関係などから生まれた「それなりに強いつながり」です。そこでは単純な合理性よりも過去の経験則を頼りにするため、信頼や利他性が生まれやすいとされています。「埋め込み理論」は、人が合理性や利己性に基づいた意思決定をする状況は、現実には限られているという主張なのです。

わかりやすい例は、日本に多く見られるメガバンクを中心とした企業グループや、自動車産業のケイレツと呼ばれるサプライヤーのネットワークです。そこでは「相互依存と信用による人脈ネットワーク」が特に豊富でありことが実証されており、「関係の中に埋め込まれた信頼」の強みをみることができます。これが従来の日本企業の最大の特長でした。

「信用が埋め込まれたつながり」の中では、関係性が安定し、第三者を紹介しあうような関係性の広がりが発生し、より多くの人とつながることで情報の受発信の面で有利となります。さらに、つながりが信頼性を生んで意思決定が速くなり、非公開情報も交換しやすくなるメリットもあります。

最近は副業を解禁する企業も増え、「2枚目の名刺」を持つ人も多くなってきました。そこでは市場の取引関係や組織内の上下関係ではない、社外の人との新しい関係性が生まれます。関係性の中に埋め込まれたつながり、すなわち相互依存と信頼によるネットワーク組織が生まれやすくなっているわけです。企業が副業を推奨する理由は、組織内だけに限定された硬直化した関係を解き放ち、社外の人脈や技能を持ち帰ることで企業のダイバーシティを高める効果があるからです。

ファンやファンコミュニティなど、消費者の自発性を起点とする「関係性マーケティング」は、まさにこの「相互依存と信用による人脈ネットワーク」で成立しています。そこでは、従来の市場原理や組織の上下関係ではない、第三のつながり方が現実のものとなっているのです。

●「弱いつながり」の方が情報は遠くまで届き、イノベーションを誘発する

もう一つの「弱いつながりの強さ理論」を説明します。

人と人との関係には、親友や家族などの「強いつながり」と、ちょっとした知り合いなどの「弱いつながり」があることは、直感的にご理解いただけると思います。そして一般的には「強いつながり」の方が大切だと考えるでしょう。

しかし「弱いつながり」がもたらす効用は、実は予想よりもはるかに大きいのです。そして企業に今求められている変化やイノベーションを促進する上で、決定的に重要です。

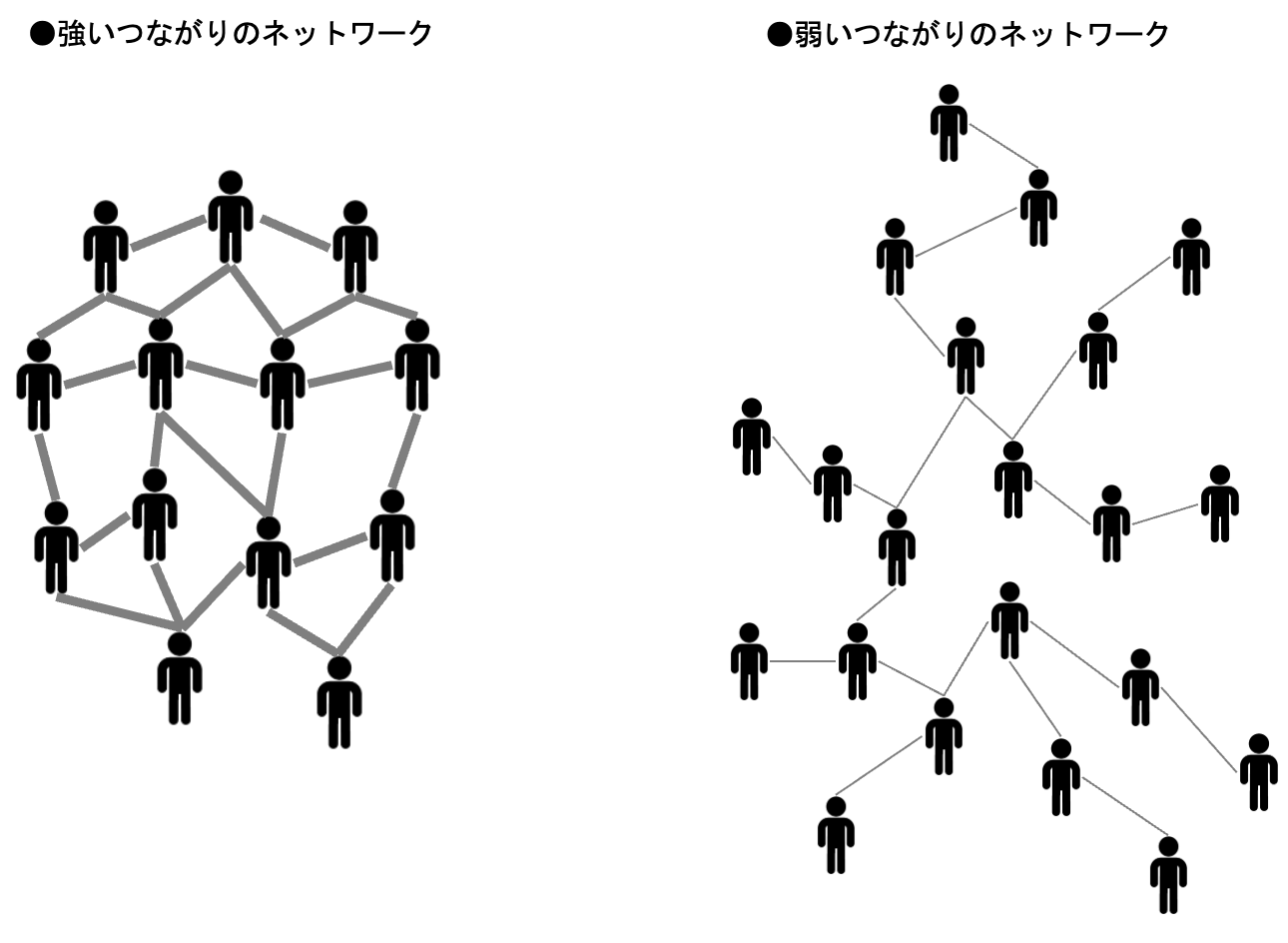

下図は、「強いつながり」と「弱いつながり」という2つのネットワークを図式化したものです。この2つのうち、情報やアイデアが全体に伝播されやすいのはどちらだと思いますか?

意外かもしれませんが、「弱いつながり」の希薄なネットワークの方が、「強いつながり」の高密度なネットワークよりも、情報を伝播させるのに効率的であることが数多くの実証実験で証明されています。(これを理解するためには「ブリッジ」(橋渡し)という概念を知る必要があるのですが、詳しくはこちらをご参照ください)

例えば、転職するための決定的な企業情報は、親友や家族よりも、ちょっとした知り合いから得られる確率の方が圧倒的に高いという有名な研究結果があります。また多くのスタートアップがリファラル採用(縁故採用)に力を入れているのも、縁故という「弱いつながりの強さ」が背景にあります。

実際にFacebookを使って行われた実証実験では、「友だち」よりも「友だちの友だち」の方が、情報をシェアする確率が圧倒的に高いという結果が出ています。仲間内の情報よりも、関係が薄い人からの情報の方が刺激的なのでしょう。

また相対的につながりが希薄なTwitterで情報がバズりやすい理由も、「弱いつながりの強さ理論」で説明ができます。東日本大震災の時、多くの人の情報共有に役立ったのは、当時全盛だったMixiではなくTwitterだった理由も同じことです。

「弱いつながりの強さ」は、人と人を弱く、薄く、広くつなげられるインターネットが産んだ便益ともいえるでしょう。

もちろん「強いつながり」による高密度のネットワークには、別の便益があります。例えば、強いつながりから生まれる相互信頼や、暗黙の行動規範(ノーム)などがそれに当たります。ノームとは、企業特有の「我社の流儀」のようなものです。社内ではその流儀に沿って以心伝心で情報や暗黙知が伝わって共有されます。一方で、「強いつながり」の中では相互監視が機能しており、ノームを破る者に対しては村八分のような制裁が加えられることもあります。

なお、この「強いつながり」から生まれるノームは、仕組みや新しい技術によって「弱いつながり」の中でも機能することがあります。その例として、メルカリが成立しているのは出品者と購入者の相互評価が監視システムとして機能しているからです。またWeb 3の中核技術であるブロックチェーンは、互いの行動を世界規模で相互監視する技術です。互いに台帳を見せ合うことで、不正を行わないというノームが機能しているわけです。

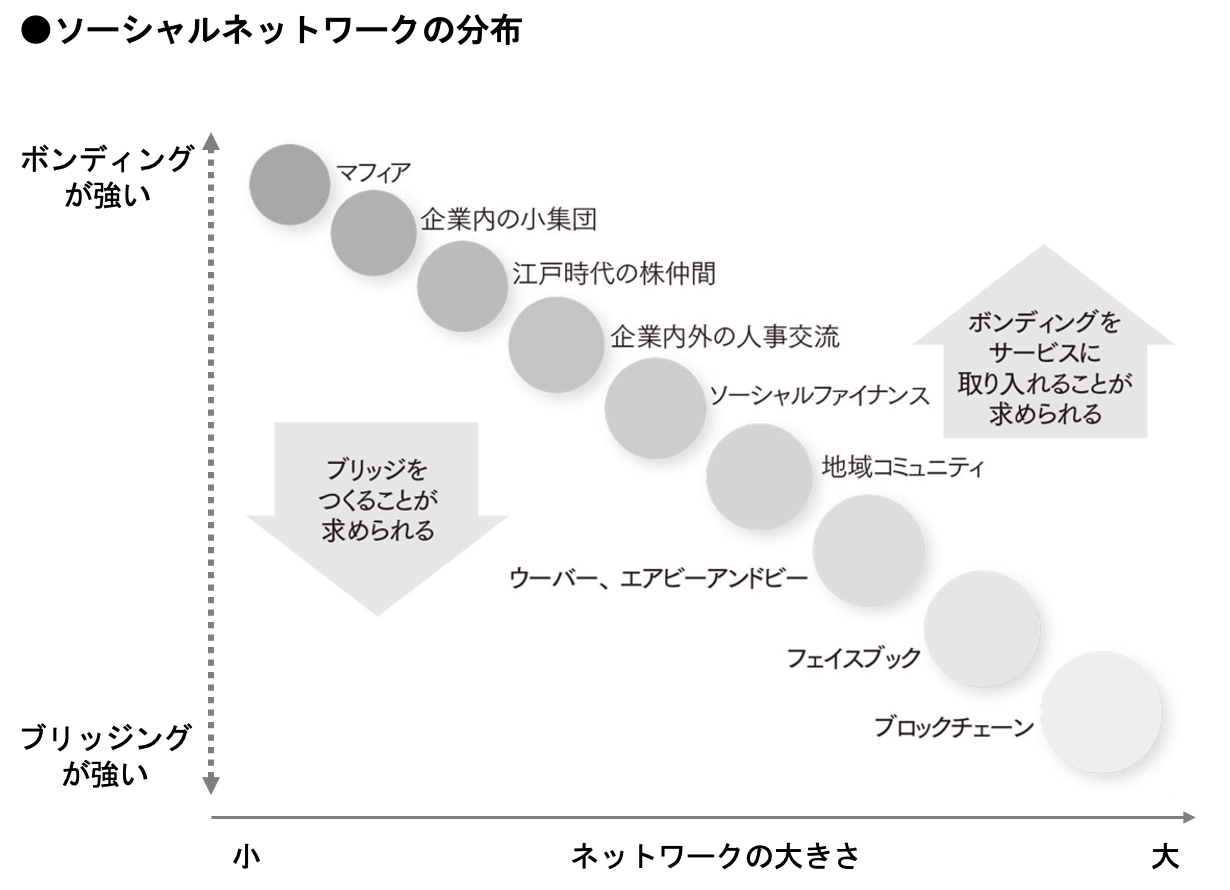

下の図は、さまざまな組織やコミュニティを、つながりの強弱とネットワークの大小により位置付けたものです。強いつながり(鉄の結束と、結束を破った時の制裁)を特徴とするマフィアと、弱いつながりによる広い情報伝播性と動的情報の生成を特徴とするブロックチェーンを両極に置き、その中間に様々なコミュニティが分布していることがわかります。

※図:入山昌栄氏「世界標準の経営理論」より「ボンディング」は「強いつながり」の便益(相互信頼、ノーム、相互監視)を表し、「ブリッジング」は「弱いつながりの」強さ(効率的な情報伝播性)を表す、とお考えください。

これらを踏まえると、現代の日本企業にとって決定的に重要なのは、イノベーションの起点となる「弱いつながり」の方だと言えます。シュンペーターが指摘するように、イノベーション(創造的破壊)は既存知と既存知の新しい組み合わせ(新結合)で生まれますが、いま企業やビジネスパーソンが実践すべきは、仲間内ではなく、自分から離れた遠くの知を広く探索し、それを自分の既存知と新しく組み合わせることに他なりません。イノベーションは常に辺境からやってくるのです。(イノベーションについては回を改めて詳しく触れます)

そして、「弱いつながり」から生まれたイノベーションの芽を実現・実行する局面で、「強いつながり」がもつ相互信頼のパワーが発揮されます。初発のアイデアの芽を社内稟議と根回しで実現するためには、社内人脈の機微を熟知した「強いつながり」も同時に必要となるのです。このことを、早稲田大学の入山昌栄教授は「チャラ男・チャラ娘と根回しオヤジの組み合わせが、最強のペア」と言っています。

●「弱いつながり」と「強いつながり」の最適バランスを模索する

さてここまで、「ボランタリー経済」や、消費者の自発性を軸とするアンバサダーなどの「関係性マーケティング」を、最新の経営理論がどう説明しているかをご紹介してきました。改めてポイントを整理します。

① 人の自発性に依拠するボランタリー経済は、「埋め込み理論」がいう「相互依存と信用による人脈ネットワーク」で出来上がっている。そこでは、従来の市場原理や組織の上下関係とは異なる「第3のつながり方」が存在しており、関係の中に埋め込まれた相互信頼の強みを発揮している。アンバサダーなどの「関係性マーケティング」を実行する時には、この第3のつながり方を意識する必要がある。

② 「ソーシャルキャピタル理論」は、人と人との関係にある「強いつながり」と「弱いつながり」に注目する。そして「弱いつながり」の希薄なネットワークの方が、「強いつながり」の高密度なネットワークよりも、情報を伝播させるのに効率的である。今の日本企業にとって決定的に重要なのは、イノベーションの起点となる「弱いつながり」の方である。.

③ しかし「強いつながり」には、相互信頼や暗黙の行動規範(ノーム)などの便益がある。「弱いつながり」から生まれたイノベーションの芽を実現する局面で、「強いつながり」がもつ相互信頼のパワーが発揮される。.

④ 企業がイノベーションを起こすためには、また関係性マーケティングを実行するためには、多様な情報やアイデアが入手できる「弱いつながり」と、相互信頼や安心が担保される「強いつながり」の最適バランスを見抜くことが必要になる。

関係性マーケティングを実施する際には、これらの点に留意することが重要だと思います。そして一人のささやかな自発的行為から、いつかバタフライエフェクトのような壮大な物語が生まれることを期待しています。あのイチロー選手も「小さいことを積み重ねることが、とんでもないところに行く、ただひとつの道」と言っていることを心に刻みたいと思います。

●ここがポイント!

- 1. 人がボランティアを行う理由は、時には自分一人ではとうてい不可能だったことが実現していくという思いがけない現実に遭遇し、不思議な魅力のある関係性がプレゼントされるからである。

- 2. 企業は自ら進んで、消費者が動的情報を生み出す様々な現場に立ち会っていかなくてはならない。情報を独占し、消費者を囲い込む時代は、終わろうとしている。

- 3. ワークマンの公式アンバサダーの強みは、お金抜きの対等な関係での議論から深い洞察と豊富な動的情報を得ていること。ファンの自発性に本気で寄り添い、相互の信頼関係を築き上げてきた結果である。

- 4. アンバサダーなどの「関係性マーケティング」を実行する時には、「相互依存と信用による人脈ネットワーク」という、第3のつながり方を意識する必要がある。

- 5. 企業が関係性マーケティングを実現するためには、多様な情報やアイデアが入手できる「弱いつながり」と、相互信頼や安心が担保される「強いつながり」の最適バランスを見抜くことが必要になる。