第14回(経営戦略編):イノベーションはいつも辺境からやってくる。企業が「創造的破壊」を起こすための必要条件とは?

ソクラテス代表 寺澤浩一

今回は、いま企業の経営戦略にとって最大の関心事ともいえる「イノベーション」について触れたいと思います。

多くの企業でいま問われているのは、組織の変化とイノベーションである。これは誰も異論がないところでしょう。環境変化のスピードが速く、変化に対応できない者は淘汰されます。いま企業は何をすべきなのか。その解を探る手がかりが今回のイノベーション理論です。

イノベーションと聞くと、「イノベーションの父」と言われるシュンペーター教授の「創造的破壊」や、その影響を受けたクリステンセン教授の「イノベーションのジレンマ」を思い起こす方も多いのではないでしょうか。

今回はそれらの解説も含めて、いま企業がイノベーションを実現するための「必要条件」を以下の3つの視点から整理します。

① イノベーションが起こりやすい企業組織の状況

② イノベーションが実現する具体的なプロセス

③ イノベーションを起こすための制度と施策

イノベーションの「十分条件」を示すことは難易度が高すぎますので、イノベーションが起こりやすくなる「ツボ」を整理してご紹介しようという趣旨です。

特に若いビジネスパーソンの皆さんにはイノベーションへの期待がかかっています。今回は上記①〜③をワンセットで知っていただくために少し長文となっていますが、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

●日本企業が陥った「イノベーションのジレンマ」とは?

今から30余年前、「Japan as No.1」と言われた時代がありました。日本の自動車産業や電機産業の競争力の高さに注目したハーバード大学の社会学者、エズラ・ヴォーゲル教授が、日本が高度成長を実現した要因を分析し、同名の書籍を出版したのが発端です。

この本のミソは、タイトルが“is”ではなく“as”だったことです。ヴォーゲル教授は決して日本がNo.1であると断言したわけではありません。副題に「Lessons for America:アメリカへの教訓」とあるように、日本企業の自尊心をくすぐり、米国企業に刺激を与えて奮起させる目的があったようです。

実際に、日本がバブル景気の頂点だった1989年の時価総額ランキングでは、世界のベスト10にNTTや大手銀行など日本企業が7社ランクインし、ベスト50には38社が入っていました。それが2022年12月末時点では、ベスト50社に登場するのは31位のトヨタだけです。まさに様変わりしてしまったのですね。

※フォースタートアップス社の情報プラットフォーム「STARTUP DB」より

この日本企業の停滞は「失われた30年」と言われ、その原因は「イノベーションのジレンマ」で説明されています。日本企業は既存製品の高機能化や、国内の業界内での差別化などに目を奪われた結果、消費者ニーズの変化や新しい革新的な技術を軽視し、その地位を失っていきました。ガラケーがiOSやAndroidスマホに取って代わられ、洗濯機などの白モノ家電が中国メーカーに敗れたのは、それらの「破壊的」イノベーションに対応できず、過去の成功体験に溺れた結果だとも言えます。

白モノ家電では、こんな逸話があります。ある日本のメーカーが中国で洗濯機を新発売しました。富裕層を狙った高機能型で、価格も少し高かったようです。ところが故障や不具合によるクレームが頻発したのです。調べてみると、洗濯機で泥のついた芋や人参を洗っていて、それが故障の原因でした。そのメーカーは「洗濯機で野菜を洗わないでください」というステッカーを貼りました。それに対し中国メーカーは排水口などに改良を加え、「野菜も洗える洗濯機です」とPRしたのです。どちらに軍配が上がったかはいうまでもありません。中国製というと、機能を絞った低価格戦略が強調されますが、消費者ニーズに素早く応えるという面でも革新的だったのです。

さて、その後の日本企業の評価をめぐっては、競争戦略で有名なポーター教授が1996年に発表した論文の中で「ほとんどの日本企業にはポジショニング戦略がない」と指摘し、オペレーションエクセレンスだけに頼る日本企業に懐疑的な問題提起をしました。

これに対し、理論より現場での実践を重視したミンツバーグ教授は、2012年に刊行された「戦略サファリ」の中で、「日本には業績が高くケイパビリティ(組織能力)に優れた企業がいくつもある。トヨタはポーターに戦略のイロハを教えてやるべきだ」と反論しています。

とまあ、日本企業をめぐる論争はいろいろあったのですが、両教授の「ポジショニング」か「ケイパビリティ」か、という論争には、産業・業界構造がそれなりに安定しているという前提がありました。その中でどちらの戦略が競争優位を獲得する上で重要かという論争だったわけです。(論争の結果は「両方とも重要」に帰着しました。このあたりは連載の第8回後半をご覧ください)

●「イノベーションの芽」は、企業のいたるところに潜んでいる

さて、現代は上記の「安定構造」という前提が崩れたVUCAの時代です。技術革新などにより環境が激しく変化し、不確実性が高くて見通しが難しい中で、既存の業界構造の垣根を超えた競争が普通に起こるようになりました。その中で企業は、「安定した競争優位の獲得」ではなく、「連続する変化への対応」が求められるようになったのです。

いま、「既存知と既存知の新結合による創造的破壊」というシュンペーター教授のイノベーション理論が再評価されているのは、そんな時代背景があるからだと思います。

「連続する変化への対応」の典型例をいくつかあげてみます。

○Amazonは独占的地位を築いたECの利益をAWSに投資し、クラウドでの競争優位性を築きました。

○Metaは(うまくいくかどうかわかりませんが)Facebookでの利益をメタバース事業へ投入し、次のプラットフォーマーの座を狙っています。

○Microsoftは、ChatGPTの機能を既存製品に実装するため、OpenAIに巨額の出資を行っています。

彼らはイノベーションのジレンマに陥らないために、リスクを恐れない大胆な投資を行っているわけです。

シュンペーター教授は、イノベーションを以下のように定義しています。

イノベーションとは、経済活動の中で、生産手段や資源、労働力などを、それまでとは異なる方法で新結合すること。

つまり、イノベーションが起きる分野は、必ずしも新しい技術や製品だけではなく、生産方式・市場開拓・サプライチェーン・組織など、様々な領域で可能だと言っています。既存の技術や製品を新しいアプローチで応用すること(新結合)で、企業組織のいたるところでイノベーションを起こせると指摘していることに留意してください。

シュンペーター教授のイノベーション理論の特長は、事前に精緻に練られた戦略・計画よりも、試行錯誤を繰り返して環境変化に柔軟に対応することが重要だと考えたことです。若いビジネスパーソンやスタートアップの経営者にとって、極めて馴染みやすい考え方ではないでしょうか。例えばIT業界で見られる「リーンスタートアップ」や「アジャイル開発」の考え方は、事前にポジショニング戦略を練り上げる思考とは真逆のものだからです。

VUCAの時代には、シュンペーター型のイノベーションを意識する必要があるといえるでしょう。

ちなにみ「リーンスタートアップ」は、金融工学でのオプションの価格決定理論を応用したプロジェクト評価の考え方「リアルオプション理論」で説明されています。不確実性の高い環境下では、とりあえず必要最小限の機能に抑えた製品を発表し、市場の反応を見て改善した製品を再投入するサイクルを繰り返す、という方法です。これにより、事業環境の不確実性を事業評価に取り込めるようになり、M&Aや事業撤退判断にも応用されています。

●イノベーションが起きる必要条件を「企業行動理論」から導く

では、イノベーションが起きる企業組織の必要条件とは何か。それを「企業行動理論」から整理してみます。

ちなみに企業行動理論は、第10回の意思決定編でもご紹介したサイモン教授を始めとするカーネギー学派(米国カーネギーメロン大学に集まった学者たち)と呼ばれる一派により確立されました。企業における意思決定理論を体系的にモデル化し、サイモンはその功績で1978年にノーベル経済学賞を受賞しています。

① 企業(経営者)の目線が高い時

一定の成功を収めた企業が、その成功体験に慢心することなく、目線を高くして中長期ビジョンを掲げ、次の目標水準を達成するために新事業開発、新商品開発、研究開発に取り組む時。(僕はトヨタを思い浮かべます。以下同様)

② 現状と目標の間に大きなギャップがある時

足元の業績と、中長期ビジョンで掲げた目標との間に到達できそうもないギャップがあり、他の選択肢を探すために研究開発投資などを行う時。(富士フイルムを思い浮かべます)

③ 潤沢なキャッシュがあっても危機感が強い時

足元の業績が良く資金も潤沢である時に、慢心を抑えて危機感を強め、余裕のあるうちから研究開発投資などを行おうとする時。(キヤノンを思い浮かべます)

④ イノベーションのルーティン化が実現している時

研究開発や顧客視点経営など、イノベーションを引き起こす要因が組織内でルーティン化され、ダイナミックケイパビリティ(※)にまで深化している時。(リクルートを思い浮かべます)

※環境変化に対応するために、企業が自己変革していく能力、企業変革力。

逆に言えば、イノベーションを阻害する要因は次のようなものになり、十分に留意が必要だということになります。

⑤ 成功体験への慢心

一定の成功に慢心し、現状維持バイアスがはたらくことで、研究開発などへの投資を怠ること。

⑥ 拙速な企業買収

足元の業績が中長期の目標に到達する目処が立たず、十分な検討を経ずに企業買収などで「高値づかみ」をすること。

実は、ここで整理したことは著名な経営者がよく使う言葉を裏打ちしています。以下のような言葉を聞いたことのある人は多いのではないでしょうか。

・成功体験に溺れるな。

・成功した時こそ慢心を戒めよ。

・大きな夢を持ち目線を上げよ。

・余裕のある時こそ危機感を持て。

これらはすべて、イノベーションを起こすための必要条件を説いたものです。経営者自身は、理屈ではなく経験から言葉を紡いでいるのだと思いますが、その言葉は単なる精神論ではなく、企業行動理論にしっかりと裏打ちされたものであることがわかります。

●イノベーションが起こるプロセスには一定の「型」がある

では次に、実際にイノベーションが起こるプロセスを見ていきましょう。

■イノベーションの循環プロセス

※図の出典:入山昌栄氏「世界標準の経営理論」の図を加筆

連載の第10回の意思決定編で、人間の認知や判断には「限定合理性」があることをご紹介しました。この限定合理性があるがゆえに、人や組織はその認知を広げ、新しい技術や製品を開発する「知の探索」を行います。その探索の結果は「新しい経験」となり、「知の創造」プロセスを経て「新しい知見」に凝縮されます。そして獲得した知見は人や組織やITシステムに「記憶」される、という循環プロセスが基本的なイノベーションのプロセスです。

このプロセスを、もう少し補足してみましょう。イノベーションや組織学習がどのようなメカニズムで起きるのか、それを知っていただきたいからです。

最初の「知の探索」プロセスとは、別の言葉で表現するならば、サーチ・変化・リスクテイキング・実験・遊び・柔軟性・発見などの意味合いを含んでいます。ちなみに「知の探索」の対概念である「知の深化」は、精錬・選択・生産・効率・導入・実行などの言葉で捉えられる内容です。

さらに言えば、「知の探索」は「新しい知の追求」であり、「知の深化」は「すでに知っていることの活用」ともいえるでしょう。

次の「知の創造」プロセスとは、シュンペーターの「新結合」や、一橋大学・野中郁次郎名誉教授の「SECI(セキ)モデル」がそれにあたります(後述します)。

※知の創造が難しい場合には、外部から入手したり(移転)、同業他社を観察して得る(代理経験)ことも可能です。

最後は、新しく生み出された知を何らかの形で人や組織に「記憶」させるプロセスです。記憶媒体は、人の頭の中・文書・ITシステムなど、様々です。また一方で、記憶された知はすぐに参照できるよう「引き出し」に整理されていなくてはなりません。

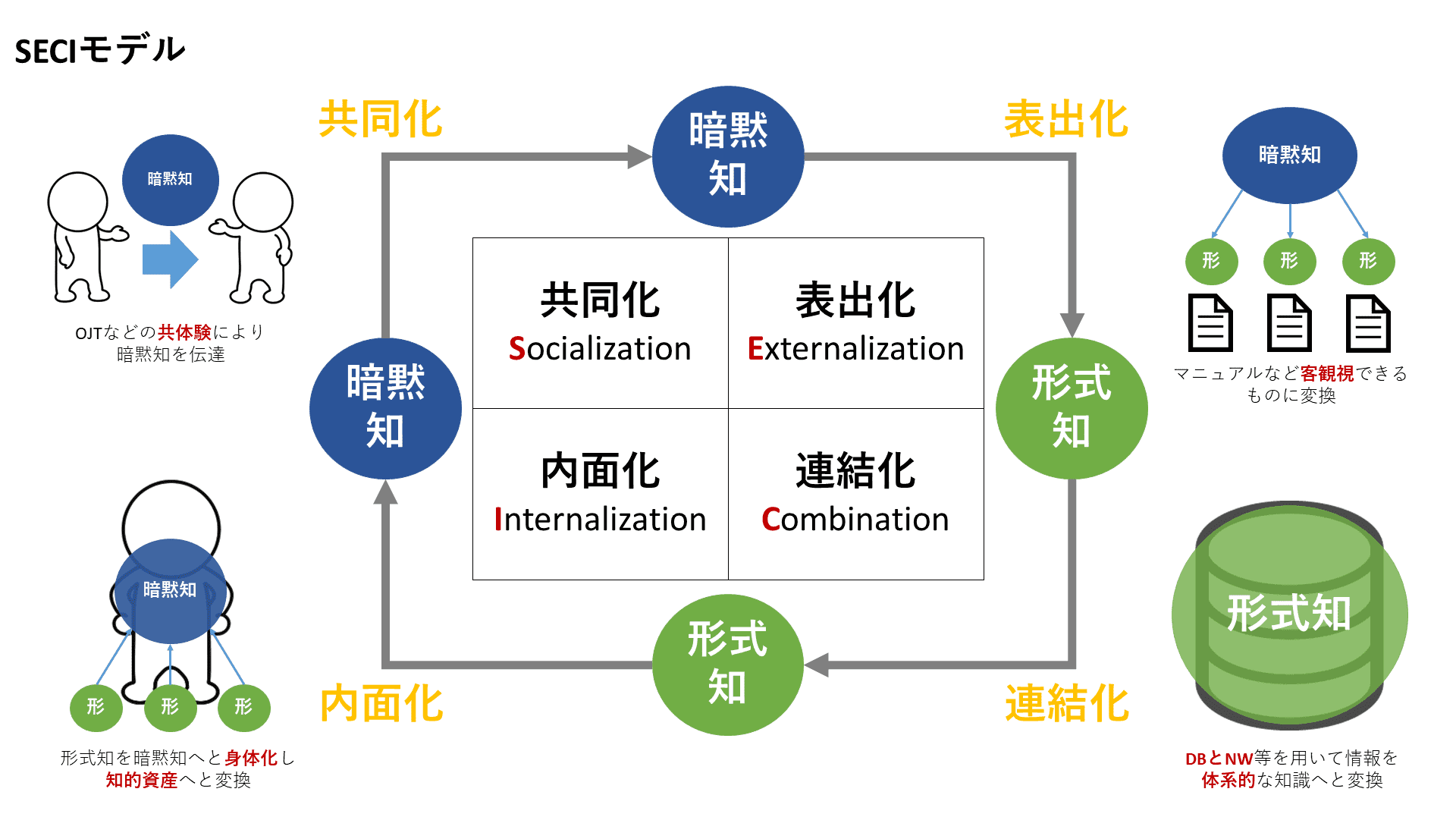

●AI時代に、なぜ人間が知の創造に必要なのかを説明するSECI理論

ここで「SECI(セキ)モデル」について触れておきます。「SECIモデル」は、AI全盛時代が始まろうとしている今、なぜ生身の人間が知の創造に必要なのか?を圧倒的な説得力で説明してくれるからです。(詳しくはこちらを参照ください)

「SECIモデル」は、「知識と情報は違うのではないか?」という野中教授の問題意識から生まれた非常に有名な理論で、「全人格としての暗黙知」という視点がポイントです。

暗黙知とは、言葉や記号で表せない主観的・身体的な経験値のことで、例えば、スポーツ、直感的ひらめき、人の信念などがそれにあたります。「SECIモデル」は、組織内の人と人の間で起こる暗黙知と形式知のダイナミックな相互作用の仕組みを解き明かした理論で、以下の循環構造になっています。

※図:ナレッジリングのホームページより

① 共同化:人が他者との直接対面から得た共感により、暗黙知を獲得する。

② 表出化:人と人との間にある暗黙知を、対話などを通して集団の形式知に変換する。(たとえば、メタファーやデザインは暗黙知を形式知化すること、と言えます)

③ 連結化:組織レベルの形式知を組み合わせて、物語や理論に体系化する。(たとえば、マニュアル、経営ビジョン、ナラティブなど)

④ 内面化:体系化された形式知を実践し、新たな暗黙知(ルーティン)として体得する。

ちなみに、僕が本業としているコンテンツ・マーケティングやコンテンツ制作は、クライアントである顧客企業の「暗黙知」を言葉にし、デザインし、「形式知」として体系化することだと捉えています。

●吉野家からヒントを得た宅急便、食品スーパーから生まれた「かんばん方式」

次に、もう一つの「知の創造」プロセスであるシュンペーターの「新結合」の具体例を見ていきましょう。新しい知見は、常に既存の知と、別の既存の知を新しく組み合わせることだ、というのがシュンペーターの主張です。それを踏まえてお読みください。イノベーションは、いつも辺境からやってくることを実感されることと思います。

トヨタの「かんばん方式」は、食品スーパーからヒントを得たというのは有名な話です。スーパーではお客様の商品購入を起点に、そこから遡って後工程が前工程に必要な分だけを補充する、というシステムになっています。これにより過剰在庫を防ぎ、機会損失のない売場を作ることがきます。それを自動車の生産方式に応用した、というわけです。

ヤマト運輸が始めた宅急便は、吉野家の牛丼店からヒントを得ているのもよく知られた逸話です。創業者の小倉社長は吉野家を見て、次の点に着目しました。提供メニューを牛丼一本に絞ったこと、それにより牛肉などの大量仕入れによる低価格化と味の標準化、さらにサービングタイムの短縮化とオペレーションの簡素化が実現したこと、など。こうした気づきを運送業に当てはめ、個人向けに特化した宅急便を開発しました。

TUTAYAのレンタルビデオは、消費者金融からヒントを得ています。お金を貸すことで高い金利を得る消費者金融を見て、お金の代わりにビデオパッケージを貸すことでレンタル料を得る、という気付きです。

●リクルートの新規事業開発室に響いた「別れのサンバ」

一方で、新しいアイデアを事業として成立させるためには、「知の探索」だけでは不十分です。徹底的に深掘りし、磨き上げ、収益化しなくてはなりません。それが先ほども述べた「知の深化」です。

しかし「知の深化」は不確実性の高い「知の探索」より手間やコストがかからないため、多くの企業では「知の深化」に企業行動が傾きがちになります。その結果、中長期的にはイノベーションが枯渇してしまうのです。

このイノベーション の枯渇という課題を、仕組みで解決しているのがリクルートです。

リクルートでは、RINGという全社員を対象とした新規事業提案制度を1982年からスタートさせています。連載の第11回でリクルートの14件の新規事業を開発した「くらたまなぶ」さんの話をしましたが、そのくらたさんがRINGの原型を作りました。ここから、ゼクシィ、カーセンサー、スタディサプリなど、数々の新規事業が立ち上がっています。まさに全社員が当事者となって「知の探索」を行っているわけです。

リクルートの新規事業開発室長に就任したくらたさんは、自分たちの役割を「新しい事業の産婆役」だと言っていました。

主役はあくまで、初発のアイデアを磨き上げ提案した社員本人です。世の中の課題を解決したいという「ロマン」を持ち、その事業の持続可能性を保証するために「ソロバン」をはじき、いざ提案が認められた場合には自らが事業の当事者となるという「ヒューマン」を体現した社員を、徹底的にサポートする。自分たちは新規事業が生まれるための「産婆」役だというわけです。

くらたさんはカラオケで、長谷川きよしさんの「別れのサンバ」を歌いながら、そんな話をしてくれました。(当時はまだ「マツケンサンバ」は登場していませんでした)

「知の探索」には不確実性が伴うため、短期的な成果を保証できません。新規事業開発部を立ち上げてもなかなか成果が出ず、結局「改善型のイノベーション 」や「知の深化」の方に舵を切ってしまう企業が多いなか、リクルートの覚悟はたいしたものだと思います。

●イノベーションを起こすために必要な制度・仕組みとは?

では、「知の探索」を継続し、イノベーションを実現するためには、どうしたらよいのでしょうか。その制度化や仕組み化についての必要条件を見ていきましょう。

第1は、オープンイノベーション戦略です。近年では大企業がスタートアップと提携したり、CVC(コーポレイト・ベンチャーキャピタル)として投資することが一挙に増えています。異業種の、それも全く異質の組織文化を持つスタートアップと連携することで、新しい知を生み出そうとしています。

中には、大企業に眠って埋もれていた人材の知を社外に出し、スタートアップと一緒に新しい知を探索させる試みも増えています。これらは連載の第13回で触れた「弱いつながりの強さ理論」とも重なって、すでの多く企業が実践段階に入っています。

第2は、「知の探索」を担う新規事業開発セクションの評価基準と、「知の深化」を担うセクションの評価基準とを、別々の評価制度として設定することです。短期的成果を報酬に直結させるような制度は、イノベーションを担う部門には相応しくありません。新規事業開発セクションに独立性を持たせ、しかし担当役員レベルが孤立しないように両部署の知見を交流させる仕組みを作ることも必要です。

第3は、人材の多様化(ダイバーシティ)です。留意が必要なのは、女性・外国人・障がい者など、属性による多様性ではなく、生態学の「多様化と競争による自然淘汰」という視点を踏まえた環境変化への適応力を実現することです。

ダイバーシティは一人でも可能です。具体的には、一定期間で複数の仕事ができるよう、計画的なローテーションを実施することです。実は僕自身も15年間勤めていた会社で、新規顧客開拓営業、大型既存顧客営業、販売促進、経理財務、子会社社長という、けっこう多様な仕事をしてきました。それが独立してからいかに役にたったことか。(これについてはまた改めてご紹介するようにします)

●昭和の「タバコ部屋&飲み会」に変わるインフォーマルな交流機会を作れ

さて、イノベーションで新たに獲得した知見は、組織内に「記憶」され、いつでも「引き出せる」ようにしなくてはなりません。社員一人ひとりの中に記憶されたり、書類やITツールに保存したり、その企業独自の慣習や標準手続き(ルーティン)に落とし込んでしまうこともあります。

「知の引き出し」とは、「組織のメンバーが共有しておくべき基本認識」のことです。トヨタ生産方式でいえば、ジャストインタイムと自動化にあたります。ある事象が起こった時に、どう対応すべきかを全員が共有している状態のことです。それが「組織ルーティン」です。

よく新しいアイデアを出すために、ブレーンストーミングをしますが、このブレストにおいても共通認識化したルールがあります。発言は質より量、他者の発言を否定しない、否定したくなったら話題を変える、など。それが共有されているからこそ、円滑に進むわけです。(もっともブレストの効果について最近の研究では、10人でブレストをするよりも、10人が個別にアイデアを出して足し算したほうが、質量ともに効果が上がることが実証されているようです)

もう一つの知の引き出しは、組織のメンバーが「他のメンバーの誰が何を知っているか」を知っていること、です。「組織内の知の分布を全員で共有」している、といってもよいでしょう。

最近はリモート会議が増えていますが、この「知の分布を知る」の実証実験では、フェイストゥフェイスのグループがもっとも効果があがり、メールと電話によるグループが最低の効果という結果が出ています。直接対話は、やはりイノベーション に不可欠なのです。先述のブレストの効果は、アイデアを出すことよりも、むしろ「知の分布」を知ることにあることがわかってきています。

日本企業の最大の課題は、個人に知が保存されているのに、組織がそれを引き出せないところにあります。そのためには、インフォーマルな交流を増やすこと(昔のタバコ部屋や飲み会です)が極めて重要だと指摘されていることも忘れてはならないと思います。

●ここがポイント!

今回はイノベーションを実現する必要条件について、それを一挙に知っていただきたかったので、少し長くなりました。最後に改めて、今回のポイントを整理しておきます。

- ①VUCAの時代と言われる現代では、「安定した競争優位の獲得」ではなく、「連続する変化への対応」が求められるようになっている。「既存知と既存知の新結合による創造的破壊」というシュンペーター教授のイノベーション理論が再評価されているのは、そんな時代背景がある。

- ②イノベーションが起きる企業組織には、経営者の目線が高いなど、特有の共通点がある。それは高明な経営者の言葉にも表れており、企業行動理論で裏打ちされている。

- ③イノベーションが起こるプロセスは、シュンペーターの「新結合」や、一橋大学・野中郁次郎名誉教授の「SECI(セキ)モデル」として理論化されている。ただし、多くの企業では「知の深化」に企業行動が傾きがちになり、その結果、中長期的にはイノベーションが枯渇してしまう。

- ④イノベーションを起こすために必要な制度・仕組みとしては、オープンイノベーション戦略、評価制度設計の工夫、人材のダイバーシティなどがある。また、イノベーションを引き起こすためには「組織内の知の分布を全員で共有」する必要があり、インフォーマルなコミュニケーション機会の創出が重要である。

※今回の内容は、入山昌栄氏「世界標準の経営理論」を参照しています。